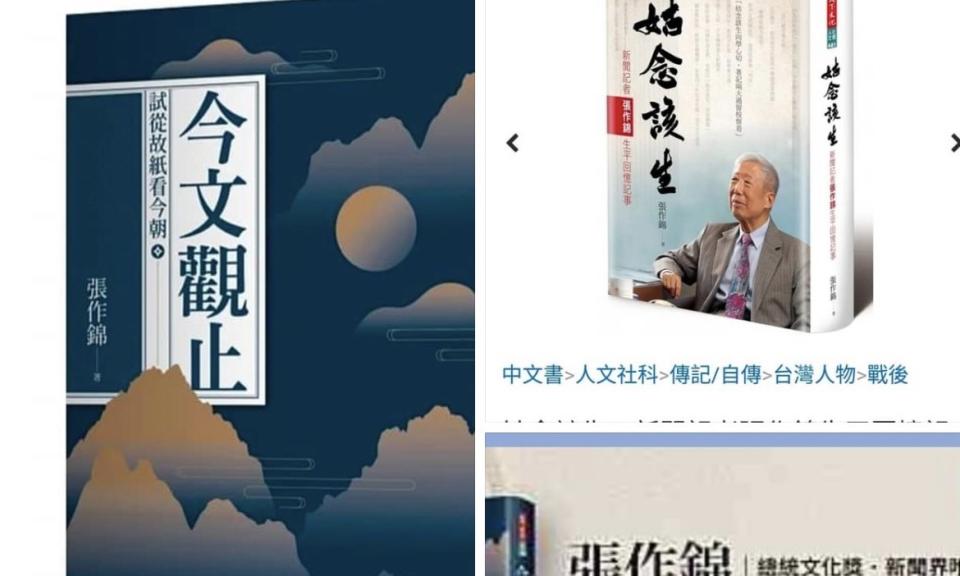

蔡詩萍》推薦《今文觀止》,搭配《姑念該生》一起看,當更有感於張作錦他的憂思與關懷!

【愛傳媒蔡詩萍專欄】讀張作錦先生的《今文觀止》,很難不連帶的想到他的另一本書《姑念該生》。

《今文觀止》的寫作初衷,唯有回到《姑念該生》,才有一個完整的脈絡,去理解,像張作錦先生這樣的媒體人,究竟是怎樣的時代所型塑出來的。

我無法像一般讀者那樣,只從讀者的角度去看張作錦先生。

因為,我曾經很長一段時間,是在他的麾下工作的。

我在聯合報系有兩位直屬的長官,一位是聯合報、經濟日報的總主筆楊選堂(筆名楊子),另一位,則是後來接任聯合晚報社長的張作錦。

楊選堂先生待我如師,把我從雜誌的小編,一路拉拔到雜誌總編輯,聯合晚報的副總主筆;張作錦先生則如沐春風,在我擔任總主筆的階段,既接納我的自由性格,也針砭我的浪漫隨性。

社論主筆,乃至總主筆,基本是個寂寞的角色,隱身在社論不掛名的背後,替報社的言論取向,為他人做嫁衣裳。

但楊選堂透過筆名楊子,寫小說,寫專欄,樹立自己的名號。

同樣,張作錦也透過筆名龔濟,與聯合報另一位健筆黃年,所取名的童舟,形成了「同舟共濟」的四手聯彈,蔚為聯合報的評論美談。

有趣的是,楊選堂1949年後來台灣,進入台灣大學經濟系,而張作錦、黃年,則際遇相近,都是在度過正常學齡之後的,才力爭上游的,進入大學,特別是都進入政大新聞系就讀,因而他們倆,在大學時期就顯現出超乎一般同學的早慧與成熟。

楊選堂進入聯合報系,被創辦人王惕吾惜才,識才,擔任了言論的一把手;張作錦、黃年,同樣被王惕吾賞識,先後擔任了總編輯、總主筆的工作。

我後來常說,王惕老之所以能成就他台灣報業的霸主地位,關鍵在他惜才,識才,能各安其位的,把對的人放在對的位子上,而且,信任有餘,不隨意更動,將才自然全力以赴,這就促成了聯合報系的長期霸業。

張作老的媒體人生,若從《姑念該生》來理解的話,他首先是國共內戰的受害者,戰亂迫其失學,來到亞熱帶台灣,一如許多後來在藝文界,新聞界,大放異彩的「大兵」一樣,他們多半是在軍中自學,讀書、寫作,訓練出自己的一支好筆,乃至一身的藝文本領。

我年輕時,在台北文圈、媒體圈,親身接觸過許多這樣背景出身的文人,媒體人,當時或許還不太明白他們的辛苦與奮進,但年歲漸長,了解越多之後,我必須說:他們是非常之了不起的。

也正因為經歷了大時代的動盪,洗禮,所以在張作老這輩的文化人、媒體人身上,我們看到了一種極為用功的學習態度,極為執著的工作態度,極為熱愛中華的國族態度。

這構成了那整個世代很鮮明的標誌。

寫《中國現代小說史》的夏志清,曾經以「感時憂國」來定位飽經憂患之現代中國知識份子的集體焦慮,其實,用在張作老的一生志業上:「做一個媒體人,做一個記者。」完全是貼切的描述。

《今文觀止》裡,所選讀的對象,所闡明的意旨,無一不是現代中國歷史上的憂患意識,無一不是感嘆時局進而奮進一搏的孤絕靈魂!

也許年輕一輩的文化人,太熟悉台灣主流論述,太熟悉台灣四百年之政權輪替,會不易準確理解張作老他那一輩的感時憂懷,但若換個角度看,換從《姑念該生》的切面設想,便不難了解那些故事的江海格局了。(齊邦媛教授的《巨流河》也是一例。)

同樣,若張作老這一輩也能理解幾乎與他同齡的許信良、施明德,乃至於《台灣人四百年史》之史明的心路歷程,也或許台灣現今的「自我意識」,便會有更為多樣的面貌了!

讀罷張作老的《姑念該生》、《今文觀止》,我很有感,但也很有「兩種家國思維」之張力面的感懷。

但我非常希望大家能用心讀讀張作老的新書與回憶錄,那是一整個大時代裡,某一個族群的來時路,在台灣,它也已經是我們整體歷史的一部分了。不是嗎?

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源:作者臉書截圖。

●經授權刊載,原文分享於作者臉書。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞