許程崴舞團《上造》祈福祭典 呈現震撼刺激饗宴

記者黃朝琴/臺北報導

許程崴製作舞團《上造》舞蹈劇場於20至23日在臺北水源劇場獻演,帶領觀眾進入一場目眩神迷的祈福的祭典,傳統紙紮工法打造超大型竹編香爐,遊走式觀看模式,近距離感受群舞的肢體能量,如神靈般威武,亦如鬼魅般誘人,靈活肢體、線條與動作,呈現震撼刺激的饗宴。

編舞家許程崴2018年獲雲門「流浪者計畫」赴印度,2019年獲臺灣文化部補助赴法國巴黎西帖藝術村駐村,2023年他創辦的舞團獲選國藝會Taiwan Top演藝團隊,《上造》舞蹈劇場曾於高雄春天藝術節好評完售,經過兩年的沉澱醞釀,重新製作北上演出。

許程崴提到,他家中經營殯葬業,從小就跟著父母一同穿梭在殯儀館與墓園之間,獨特的家庭背景奠定創作的基底,《上造》以臺灣道教的「送神儀式」為創作發想,「上造」取自臺語「送走」的諧音, 濃厚的儀式感也是作品一大特色。

許程崴表示,全舞作分為6個段落,第一段「迎賓」,觀眾觸動入口懸掛的成串鈴鐺,等於揭示踏入另個世界,走進精心打造的沉浸式現場。在紅色燈光渲染下,映入眼簾是傳統竹編、紙紮工法打造的超大型竹編香爐,上方懸吊「祥雲太陽」的裝置,舞者如神像矗立角落,觀眾與表演者置身香爐之中,觀眾不僅是觀看者,更是祭典的參與者。遊走式的觀看模式,可自由移動步伐切換觀看位置,近距離感受群舞的肢體能量。

第二段「歹物仔」部分,許程崴指出,舞群化身暗黑「鬼魅」般的勾魂攝魄,現場燈光轉綠,音樂響起貝多芬古典樂《給愛麗絲》,透過臺灣垃圾車專屬BGM洗腦神曲,喚起觀眾「倒垃圾」的生活聯想。

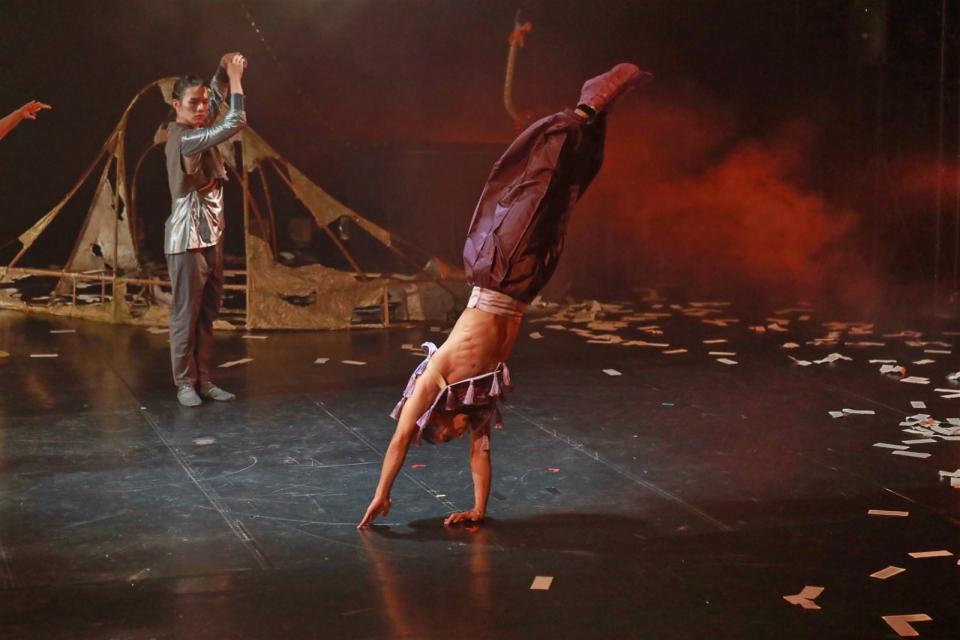

第三段「儀式」,7位舞者化身為神職人員(乩身),分別代表7尊神祇,他們各有不同獨舞橋段,發揮各自迥異的身體質地,例如舞蹈、特技、戲劇的身體特質,施展神靈般威武,觀眾可從中挖掘不同意涵與樂趣。許程崴解釋,七神祇是源自送神儀式「清屯」中加入的「七寶」,7個寶物因百姓祈求順遂而具有不同的寓意,如添加「金」是期待來年財富滿滿,「琥珀」則具有驅邪定魂的能力。

第四段「大鈴」,引導觀眾聚集在大香爐中間,7位神祇搖鈴為參與者除厄納福,送走霉氣、生命中一切不必要的壞運。每一響是最純粹而真確的「信仰」,也是安定人心之力量。許程崴說,兩年前新冠疫情跌宕起伏之際,他感受人心浮動焦躁,卻渴望安定的力量,便以此轉化為舞作《上造》,舞一場祈福的祭典,為眾人消災解厄。

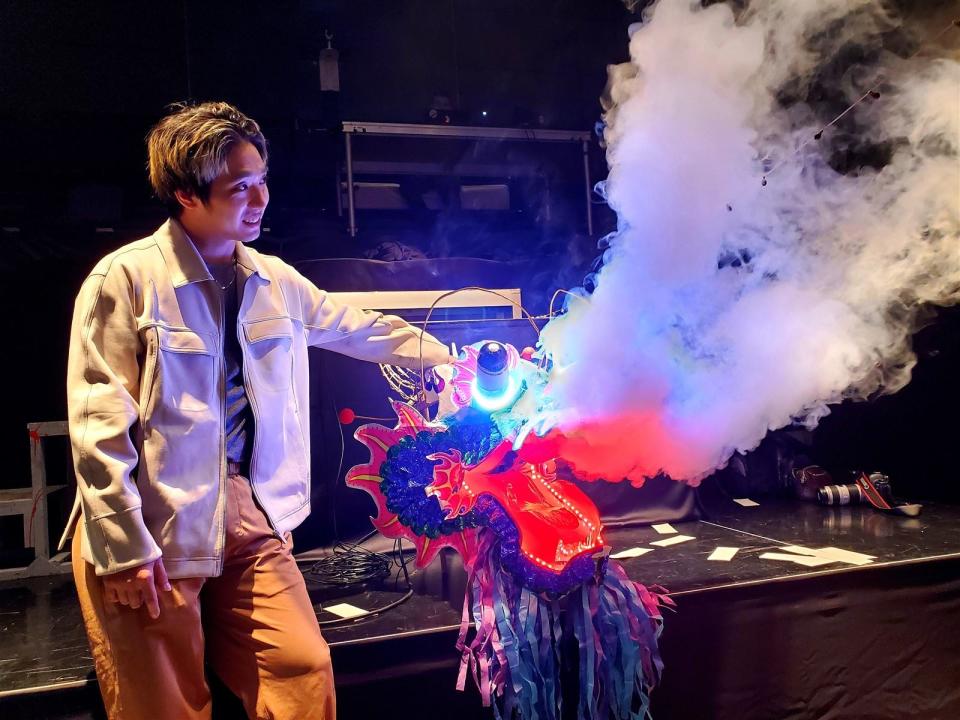

第五段「大霧與神獸」,更是將參與者的視覺帶往新空間,多台造霧機讓劇場充滿煙霧,代表焚香時裊裊上升的香煙,將人們的願望、請求傳遞給天地鬼神。臺灣百年傳統紙紮工藝名店「新興糊紙文化」,為這齣舞作量身定制7位神祇的紙糊神獸座騎,包括虎、鶴、龍、鳳凰、騰蛇、龜、金魚,這些神獸進場出巡,為人間賜福消災,神獸機關還能噴出濃密大量的煙霧,可謂活靈活現。

第六段「送神」做結尾,凝聚眾神之力,打開五感,喚起眾人最原初的相信力量。許程崴表示,傳統儀式裡的紙紮,大都是「焚燒完好的物品」,這次演出翻轉這項概念,這次演出起點設定在「燃燒之後的灰燼」,讓觀眾得以隨著眾神祇的步伐,感受從煙硝餘燼中逐漸淬鍊出希望的過程。

沉浸式舞蹈劇場《上造》20至23日臺北水源劇場獻演,帶領觀眾進入一場目眩神迷的祈福的祭典。(記者黃朝琴攝)

沉浸式舞蹈《上造》由舞者化身七神祇,為觀眾除厄納福。(記者黃朝琴攝)

臺灣百年工藝名店「新興糊紙文化」,為舞作定制7位神獸座騎,可以噴發煙霧。(記者黃朝琴攝)

沉浸式舞蹈《上造》利用傳統紙紮工法打造精緻道具。(記者黃朝琴攝)

臺灣百年工藝名店「新興糊紙文化」,手做定制「金魚」道具,精緻動人。(記者黃朝琴攝)

《上造》以臺灣道教「送神儀式」為創作發想。(記者黃朝琴攝)

遊走式觀看模式,近距離感受群舞的肢體能量。(記者黃朝琴攝)

不同獨舞橋段,發揮各自迥異的身體質地。(記者黃朝琴攝)

舞者施展神靈般威武,可從中挖掘不同意涵與樂趣。(記者黃朝琴攝)

《上造》打造祈福祭典,為大家送走「歹物仔」。(記者黃朝琴攝)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞