走訪台北當代藝術館 體會多元跨域新活力

記者范瑜/專題報導

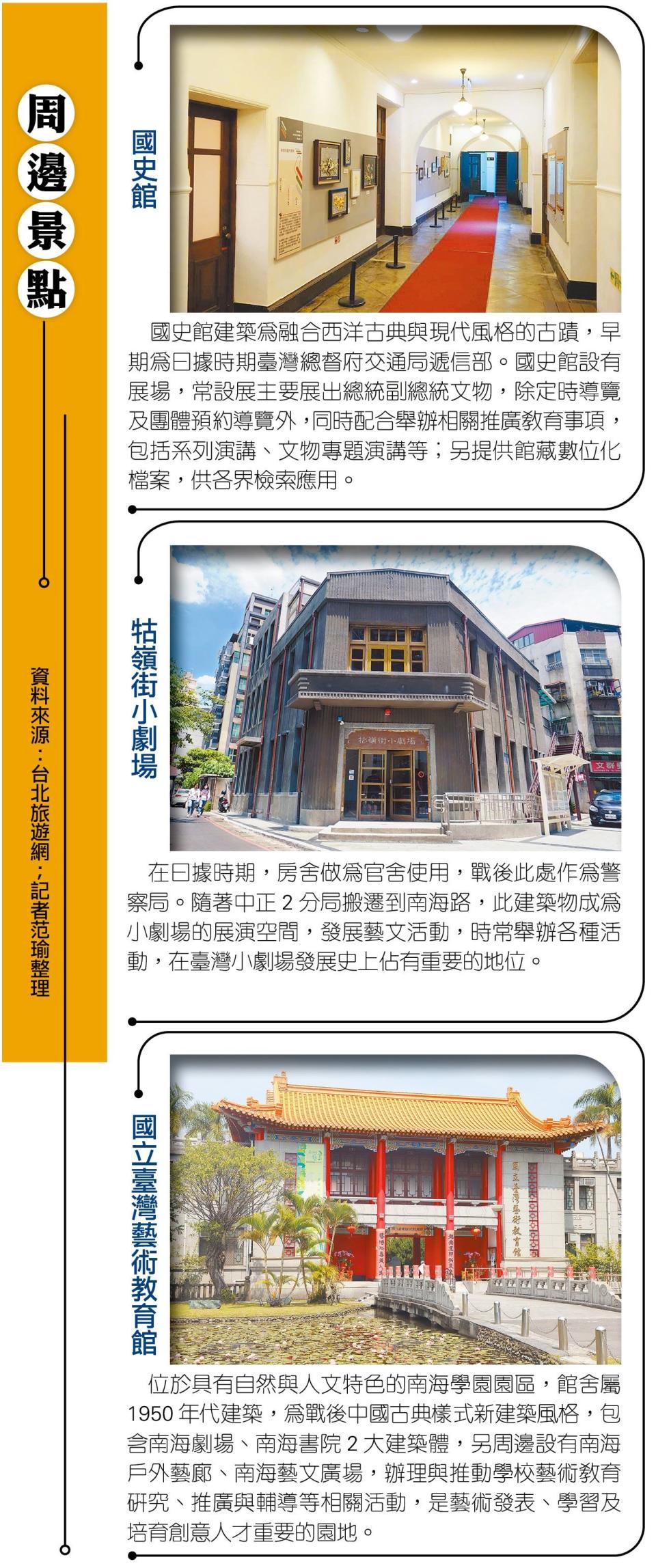

台北當代藝術館建築落成於西元1921年,有著紅磚表面,木造屋架,垂直長條型窗戶,黑瓦洋風斜屋頂,民國85年登錄為市定古蹟,並基於古蹟再利用的政策,將原建物之正面廳舍活化為「台北當代藝術館」,展示各種當代藝術作品,除提供免費語音導覽及免費團體導覽服務,並舉辦座談會、系列演講、工作坊活動,以增進國人藝術涵養。

古蹟活化 美術館融合學校

回顧這棟建築歷史,原為日據時期專供日本人子弟受教育的「建成小學校」校舍,臺灣光復後被轉用為臺北市政府辦公廳舍,成為驅動臺北市政及各類軟硬建設的神經中樞,直至市政府遷離後,正面廳舍整建為「台北當代藝術館」,東、西側部份為「建成國中」校舍,創造了全世界罕見美術館與學校使用共同建物的先例。

當代館以古蹟作為展演場域,具有將文化歷史與當代藝術並置的場域張力,自90年開館後,成為臺北藝文新地標。基於此定位特質,館內所舉辦的展覽,具體呈現出當代藝術多元媒材以及跨域整合的趨勢,展覽形式包括攝影、動態影像作品、建築、視覺設計等,期藉由國內外策展人和藝術家共同合作的展覽成果,展現兼具全球性和在地性的視野。

多樣活動 連結藝術與生活

此外,當代館舉辦多樣教育推廣活動,包含專家演講、藝術導覽、專題座談會和國際研討會等,並依照參觀者不同年齡和偏好,規劃各種系列主題的工作坊和創作營,以創造藝術與生活的連結,期使民眾踏入這棟迷人的建築,親身參觀、體會道地的當代藝術風。

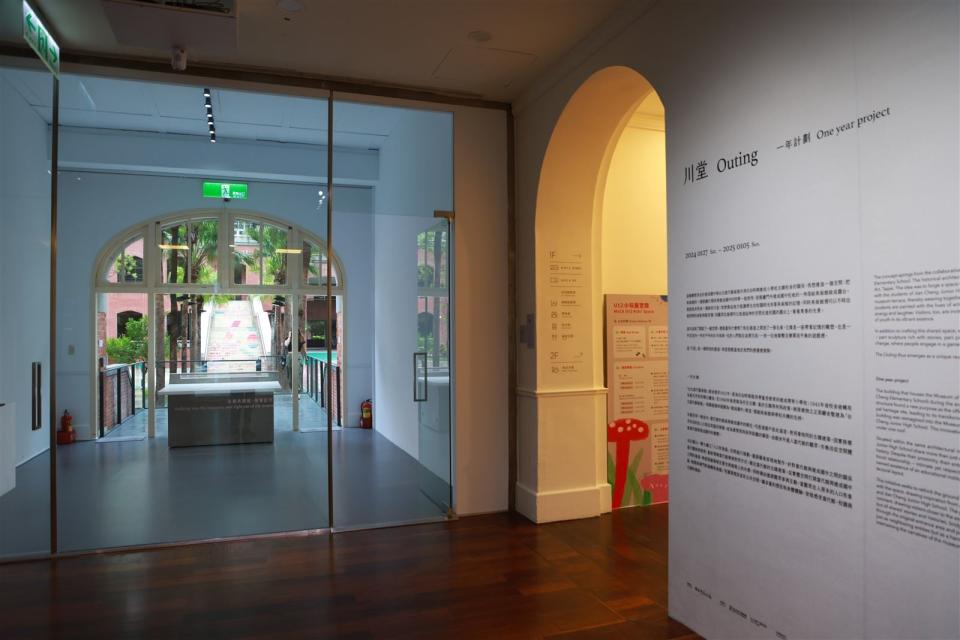

由於建成國中與當代館共用古蹟建築緣故,當代館特別推出「川堂」一年計畫展覽,由藝術家賴志盛打造一個空間,將當代館展廳打開與建成國中的同學一起使用,而展廳門外建成國中校地的一角借給當代館做成露臺,連接起來形成一個新的川堂,讓學生的校園時光有著當代館的記憶,同時展廳裡會不時出現同學的身影與歡笑聲;而民眾在館裡可透過延伸的空間走至校園的露臺,觀賞當代館背面建築及校園之美。

台北當代藝術館有著紅磚表面,木造屋架,垂直長條型的窗,黑瓦洋風斜屋頂,為市定古蹟。

當代館展覽呈現出當代藝術多元媒材及跨域整合的作品。

當代館館舍建築於民國85年登錄為市定古蹟。

台北當代藝術館原為日據時期的校舍,後改建為美術館,結合歷史與當代藝術,展現獨特魅力。

當代館特別推出「川堂」一年計畫展覽,將展廳打開與建成國中連接,形成新的川堂。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞