走一趟明清聖旨博物館 讓聊城行收獲滿滿!

魯冀晉豫行—聊城

【本報大陸新聞中心 連線報導】山東與河北、河南之交的聊城,就像其他省際交界城市,語言、飲食、城市樣貌混搭的成分更濃郁。京杭大運河通航時,聊城是商業重鎭,各省商賈雲集。但聊城因運河而興,也因斷航而衰。

無木不雕的山陝會館,見證了聊城的興衰。會館本體與關公廟所用梁、柱大木,据說來自千里之外的終南山,這個營建財力堪比皇家,山陝商賈在明清時的資源調度、動員能力,由此可見一斑。

極盛時期,華夏大地的重要城市、商埠,曾有山陝會館六百餘家,目前保存完整者不過五十。兩年前拜訪賒縣的山陝會館記憶猶存,聊城會館更精雕細琢,整體佈局更緊致,只是,賒縣的會館由於佔地廣闊,看來更大器。

晉商、徽商這兩大商幫,曾各領風騷,到現在還留下一些印記。台北、北京的都一處是晉商殘存的記憶,杭州的張小泉、胡慶餘堂則代表徽商曾經的輝煌。我們出入其間,混然不覺身在歷史中。

古稱東昌府的聊城,還有一座明洪武留傳至今的樓閣—光岳樓,市府圍著光岳樓週遭,打造觀光步行街。光岳樓雖是拍照打卡點,三個老漢覺得沒啥看頭,不小心發現旁邊有座小博物館,反正免票,進去看看這個聖旨博物館收藏了什麼。

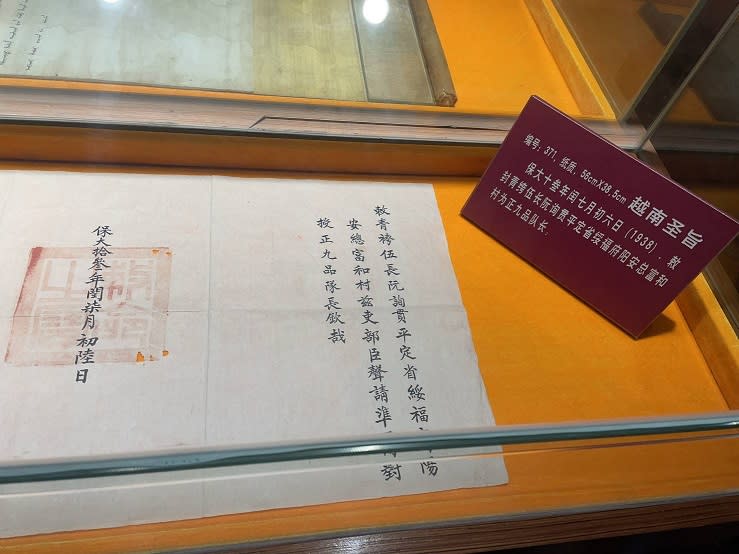

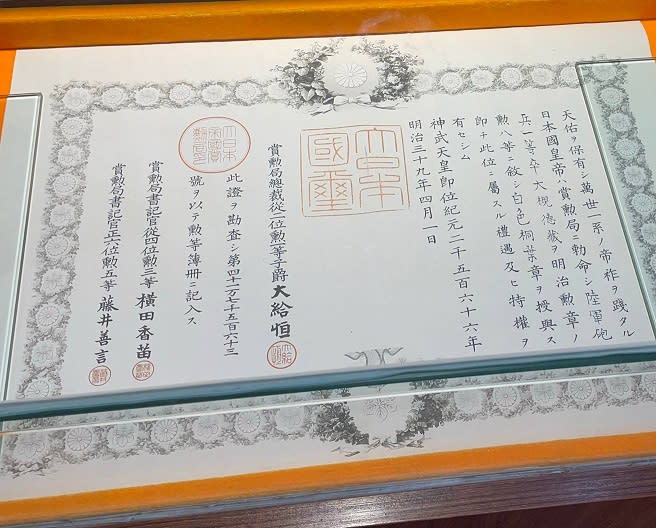

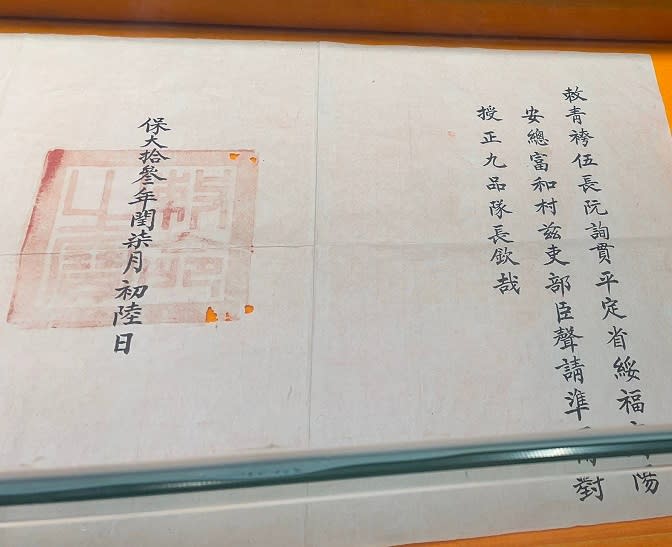

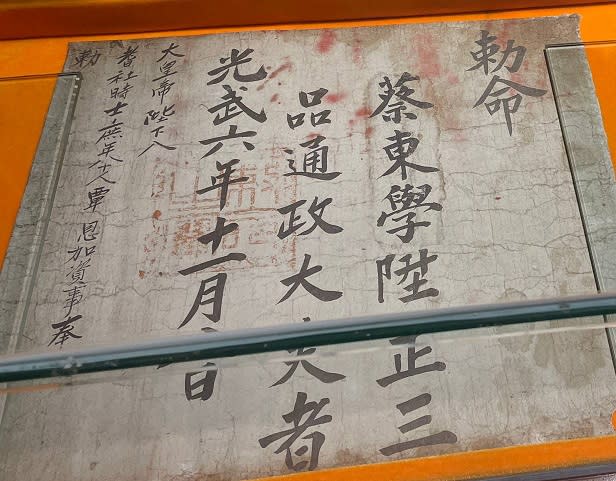

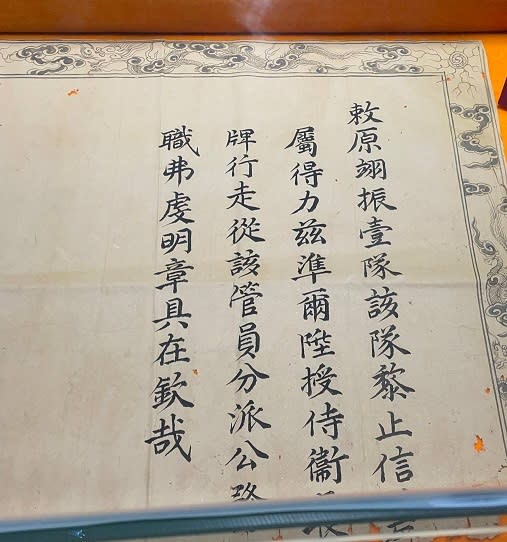

中國聖旨不稀奇,「各國」聖旨有意思。各國當然是漢字文化圈的國家:有日本天皇1906年頒授明治勳章給上兵的授勳證書;有韓國光武皇帝1902年封三品通正大夫的諭令;還有越南紹治皇帝1841年布達皇宮禁軍命令,與保大皇帝1938年敕封阮伍長為正九品隊長的諭令。

明治天皇的授勳證用到至少八成漢字,只看漢字便能讀懂全文。1906年的日本人,連戰中、俄連勝,根本不在乎自己是承襲漢唐的儒釋文化,反而認為東亞文化道統在日本。那個「萬世一系」,擺明了對抗「奉天承運」,說得多理直氣壯!

韓國光武帝的諭令正經八百、簡潔規整,不來「奉天承運」或「萬世一系」那套。1902年的韓國人兩大之間難為小,宗主衰頹,強鄰虎視,叫天不應,叫地不靈,從諭令似乎可以體會到寒磣的窘境。

1841年的越南,仍遵大清為宗主國,布達令書體有模有樣,書法比韓國人強。等到1938年,法國人的傀儡保大皇帝,諭令只剩𥺁點門面作用,只能管管伍長升隊長(九品芝麻官)的小屁事。兩年以後,日軍攻入越南,法國同意日本駐軍,越南同時被法國、日本殖民,連越南人都不認保大為皇帝,他可能還緬懷敕封九品官的歲月。

計畫不如變化。表定行程外的明清聖旨博物館,讓聊城行收獲滿滿。(照片聊城明清聖旨博物館提供)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞