【農業與環境】以綠色永續貫穿產地到餐桌!花蓮台東連四年「霸榜」冠亞軍 苗栗大躍進擠入前五!

撰文=編輯部

農業可以說是立國的根本,強盛的農業可以保障國家糧食的充足,但是近年來國人飲食受到西方文化的影響,食米量從1984年的每人一年84公斤到2022年只剩下42公斤,從事農業的人口數也從1971年的166萬人至今只剩下50多萬人,種種農業下滑的趨勢讓民眾對於在地食材的認識與認同感也漸漸消失。為此,在2022年發佈的《食農教育法》中更是以六大方針中的「支持認同在地農業」、「深化飲食連結農業」及「地產地銷永續農業」3項方針,表達了對農業發展與存續的重視。

花蓮台東宜蘭常駐前3 苗栗縣上升7名進入前5

由《食力》舉辦的「食育力大調查」從2021年開始至今已經舉辦了4年,而花蓮縣及台東縣一直蟬聯農業與環境面向的冠亞軍寶座,得獎原因並不只是靠著好山好水的環境,還有農民與政府一起用心努力推動發展。花蓮縣持續在有機農業深耕,即使已是台灣有機農業最大縣,其「有機農業耕地佔耕地面積比例」從2022年的6.31%在2023年成長至6.92%,甚至在2024年快速成長至8.77%,對於有機農業的推動兩年內成長了2%以上。除此之外,花蓮縣也擁有高人均比例的「特色農業旅遊場域」,不僅可以提供民眾學習更多有關食農教育相關的知識,還能夠讓休閒農業產業可以永續地發展。

而台東縣不僅在「友善栽培耕地占耕地面積比例」和「有機農業耕地占耕地面積比例」兩項指標中分別占據第2名和第4名,另外在「優遊農村體驗品質評鑑通過名單」指標中,也以13個獲選優遊農村村莊的最高個數,占據該細項的第1,可以看出台東縣具有相當多有特色的農村,提供良好的農村社區旅遊服務品質。

蟬聯3屆第3名的宜蘭縣,在「3章1Q實行程度」的指標方面,以99.06%的成績獲得了該指標的第1名,表示宜蘭學校午餐的食材幾乎都已經採用在地食材來製作,而且在「田媽媽餐廳比例」以及「農業部綠色餐廳比例」都得到了第2名和第3名的好成績,表示了不管是校園還是餐飲業者,都會優先採用在地食材來烹飪料理。

在2024年的「農業與環境」指標中,呼應《食農教育法》對於鼓勵多元食農場域、採用國產食材、支持在地農業等行動策略,本屆新增了許多使用在地食材的餐廳、環境場域和競賽類的新指標。而苗栗縣此次上升名次的主要原因,就是在「特色農業旅遊場域人均比例」中獲得了第4名,且擁有108個通過「農村再生計畫核定」的社區,占了全苗栗縣所有社區的46.75%,成為該項指標當之無愧的第1名,可見苗栗在地的組織與團體為促進農村永續發展及農村活化再生做出了許多努力,這些場域也成為推動食農教育的良好場所。另外在推廣在地食材的方面,苗栗縣在「田媽媽餐廳比例」的指標中也位居第3,說明在苗栗農村旅遊同時也能享用到以在地食材做出有地方特色的田園料理。

只有10個縣市完成推動計畫擬定 2023年就該完成卻仍未送農業部核備?

為了讓食農教育能夠更加落實並且整合地方特色的執行,農業部依《食農教育法》第5條規定中央主管機關應每5年檢討食農教育計畫的推動成果,各縣市政府也因應法規成立跨部會的食農教育推動會,訂定各具特色的5年計畫交由農業部核備並開始實施。但是截至2024年5月為止,農業部核備通過的僅有10個縣市,在「農業與環境」面向排行前5的縣市中,只有苗栗縣、花蓮縣、新竹縣已經完成5年計畫,因此農業部農民輔導司也呼籲各縣市盡快完成核定,讓各縣市的食農教育計畫可以更有系統性地進行。

減少化肥及農藥!了解田間知識督促農業進步

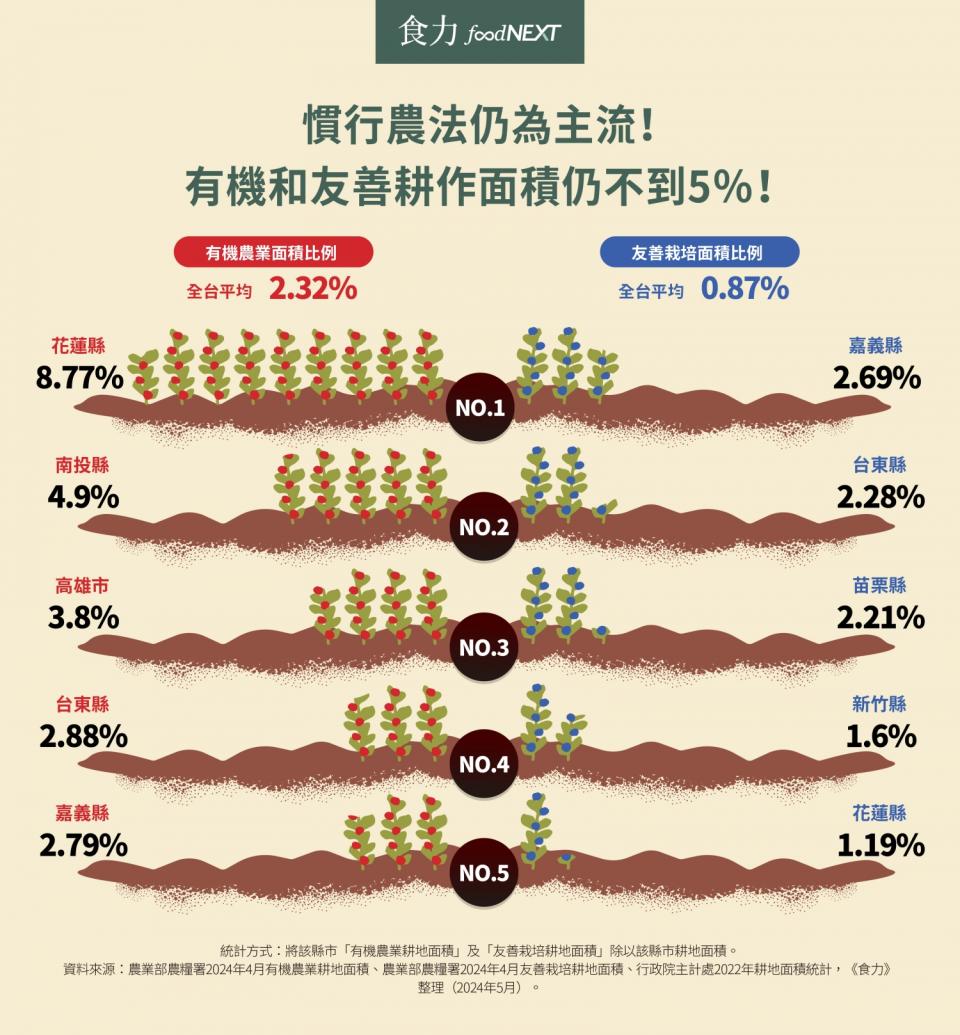

土地的健康是農業強盛的主要原因,若是長期使用化學農藥及化學肥料,不僅可能讓生態失衡,還會造成水源及土地的污染,進一步影響到農業的生產。而在台灣,慣行農法雖仍是主流的種植方式,但在環境永續的概念逐漸推廣下,投入有機及友善耕作的農友也越來越多。有機農業是指不能使用化學肥料、化學農藥與基因改造技術的農作、森林、水產、畜牧等農產品生產,為了確保交易時「有機」兩個字的公信力,這些農產品在交予消費者手中的整個過程都需要通過認證機構的認證,才可以被稱作「有機農產品」或「有機轉型期農產品」;而友善耕作則是因為有些農民雖然也是以符合有機農業原則的方法從事農作物生產,不過可能由於種種因素,他們選擇不參與有機驗證制度,而是申請加入友善環境耕作推廣團體,這些農民的生產過程,就是屬於廣義有機農業中的「友善環境耕作」。

根據2024食育力城市大調查,發現截至2024年5月,有機和友善耕作的農地僅占了全台灣不到5%的面積,而且在「使用化學肥料或合成農藥減量耕地面積比例成長率」指標中,全台灣使用化學農藥及化學肥料的面積在2015年至2020年間還小幅增長了0.63%!雖然僅是小幅度的成長,但是台灣在2017年時曾宣示化學農藥10年減半的政策,以及2019年正式施行《有機農業促進法》,這樣的結果也顯現出農業轉型並不容易,即使部分縣市也推行有機蔬菜、有機米進校園,但是若沒有藉此讓民眾了解有機農業與環境的關聯,也難以從消費行為支持農業轉型。

一年48萬公噸的家庭廚餘量!惜食應該從每個人開始做起

你知道台灣食物浪費的程度為東亞之冠嗎?根據環境部統計,在2023年台灣的家庭廚餘量達到接近48萬公噸,相當於每個人一年就能浪費掉20公斤以上的食物!且根據《食力》針對家長團體發送的網路問卷調查也發現,有58.1%的家長希望學校有關於惜食、廚餘減量的宣導,且「珍惜食物減少浪費」也被列入食農教育推動的六大方針中。為了鼓勵於生活中落實惜食理念,環境部從2022年開始舉辦「首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選活動」,本次評比也新增此指標,期望各縣市能更重視惜食推廣。

食在地 學在地 認識家鄉食材打造在地認同感

選擇在地食材不僅是一項支持國產的表現,也是實現環境永續、減少食物運輸量及碳排放,同時支持在地農民及生產者,保留地方的農業傳統文化及特色。而政府除了有推動食農教育的場所和計畫,像是特色農業旅遊場域和農村再生計畫供民眾學習在地相關知識並推廣,還有餐飲業者能夠申請代表使用低碳排在地食材的各種標章。像是環境部以環境友善為理念,提供環保、低碳之供餐及用餐環境,以減少對環境的衝擊,也呼應氣候變遷、食品安全、循環經濟等議題所設置的「環保餐廳」;農業部農糧署與企業及民間組織合力推動「綠色餐廳」,促使有機友善生產者與餐飲業者攜手串起從「生產到消費」有機產業鏈的永續發展;還有由農業部自2003年開始輔導台灣各地農家婦女成立「田媽媽餐廳」,開發了各種可口、健康且具地方特色的田園料理,並藉由地方農民團體協助結合當地休閒旅遊,發展為在地旅遊之美食料理,以帶動在地消費,創造更多的就業機會。

食農教育涵蓋著多元多面向的學習,扣合《食農教育法》相關行動策略,「農業與環境」在食育力大調查中占有最多項的指標。如何有計畫地帶領民眾了解土地、認同在地食材、並且學會尊重食物減少剩食,而並非只有農業縣市占優勢,是所有縣市都可以帶動全民去落實的方向。

審稿編輯:童儀展、林玉婷

【更多食育深度解析,請詳閱食力Vol.35季刊《2024食育力總體檢獨家揭曉!22縣市要補修的一堂食育課》,完整指標說明請登入食力會員下載】

延伸閱讀

▶【教育與文化】食育推動不應只限於學校!彰化縣晉升榜上第一 嘉義縣提升五名進入前三

▶【健康與營養】正確飲食觀念導正胖瘦不均!新北市奪下健康營養之冠 高雄市翻身直衝首次入榜!

▶【食安與衛生】透過食育讓食安不再只靠稽查 嘉義市金門縣前進13名 宜蘭成為最大贏家!

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞