重磅調查:銅鑼灣書店一年後,禁書讀者、作者與岀版商之死

繼銅鑼灣書店之後,香港最老牌的獨立書店、發行代理商田園書屋,也快要維持不下去。與前者的突然死亡不同,經營了田園四十年的老闆黃尚偉覺得,自己幾乎是在跟整個行業一起慢慢沒頂。

「你問起這些我就傷心⋯⋯」在旺角的咖啡廳,黃尚偉低着頭,語速飛快:「捱不下去了,很難捱。沒有書可發,有書也發不出去。」

或許我們靜靜地收了它算了,不要惹來麻煩,我們以為自己做得很正,但可能別人覺得不是。

香港田園書屋老闆黃尚偉

他今年70歲,個子不高,頭髮花白,低調精明,做書商的日子超過人生的一半,但卻從未有一刻,像現在這樣灰心。2016年原本是書店四十週年紀念,黃尚偉卻說:「或許我們靜靜地收了它算了,不要惹來麻煩,我們以為自己做得很正,但可能別人覺得不是。」

田園書店專營文史哲圖書,也做大量書籍代理、發行,發行的書籍大多有關中國政治與歷史,不少是外界俗稱的「禁書」。黃尚偉有閒錢時,也會為欣賞的作者出書。2016年,田園的零售額比上年下跌三成,而發行生意大跌九成。

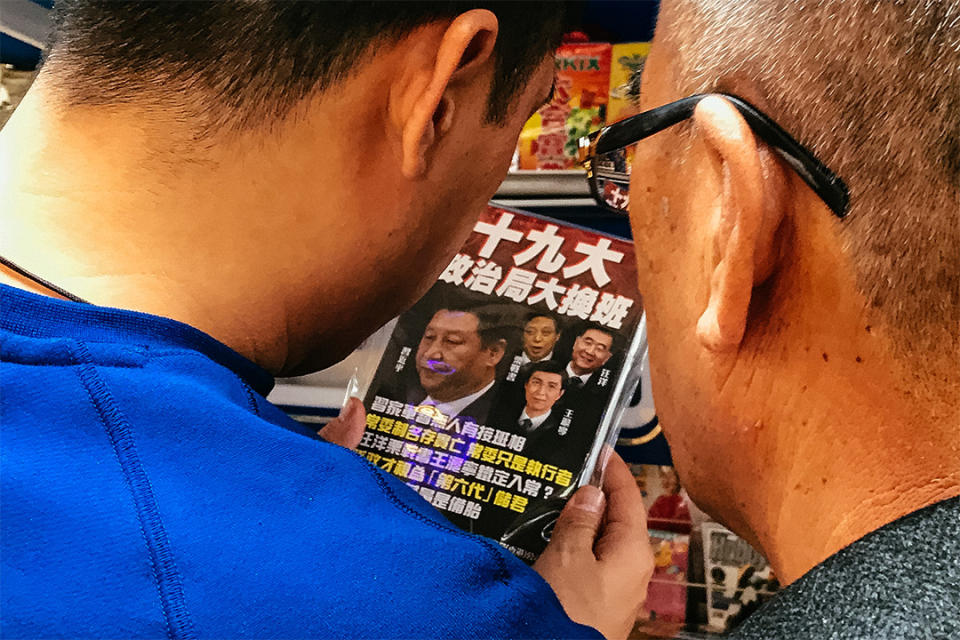

另一間主打禁書、奶粉的獨立書店「人民公社」也告訴端傳媒,「今年生意慘淡,每個月要虧幾千到一萬。」而2012年,在禁書銷情最火紅的日子,這家書店每個月的營利可有五六十萬。

這是銅鑼灣書店事件之後的一年。

2015年12月30日,書商李波在香港突然失蹤,在沒有回鄉證的情況下「返回」內地,更早之前,他所在的專售政治禁書的巨流出版社及銅鑼灣書店,有四名同事先後從大陸、泰國失蹤。不久,五人先後登上中央電視台、鳳凰衛視承認不同罪名。其中,書店店長林榮基失蹤8個月後現身,召開記者會說出拘留經過,震驚香港。

事件之後的這一年,在香港,只要經營和中國有關的政治出版物,所有人都感受到徹骨嚴寒:作者不敢寫,出版社不敢接,印刷廠不敢印,書店不敢賣,房東不敢租房給書店,貨車司機不敢送,大陸旅客不敢買——甚至網購也會被抓。

曾經在香港風光了二三十年的禁書產業,一兩年間,幾近滅頂。

與產業萎縮、生意難做相比,讓老書店人更憂心的是恐懼的蔓延:

鄧子強說,有內地顧客上來書店後第一句就問:「這裏有沒有監控的?」

黃尚偉提到,朋友們現在都變得很敏感,有大陸作家來香港,大家見面,都避免問對方住在哪兒:「免得到時候你被朋友抓了,以為是我漏出來的(消息)。」

「我都不想講話了,多可憐,以前哪有這種事?完全沒有。」這個老書商苦笑着說。

一本禁書救全行的時代

1976年,黃尚偉從台灣大學畢業後回到家鄉香港,創辦田園書屋。

那時,中國大陸文革結束,冰凍的思想市場剛剛解封,關於國家前途的討論重又興起。黃尚偉記得,在香港,關注中國政治歷史的政論雜誌開始接到世界各地華人知識份子的投稿,昌盛熱鬧起來,比如金庸創辦的《明報月刊》、李怡創辦的《七十年代》、溫煇創辦的《爭鳴》,到了八十年代,又有金鐘創辦的《開放》等等。

香港出版人、前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤之子鮑樸告訴端傳媒,「在80年代,香港的政治出版物對北京的政局確有影響。」1985年,香港新聞人陸鏗專訪胡耀邦並在自己創辦的雜誌《百姓》上發表,這次採訪中胡耀邦說的話被認為是「一言喪邦」,甚至牽連到他下台。鮑樸說:「在當年,北京中南海還有一幫老人拿著香港的書相互送。六四以前,大陸高官也會用香港媒體來放消息。」

1989年六四槍響,震驚海內外。港台兩地對中國時局更為關心,政論文章、放風消息不只在知識圈流傳,更變成市面上的暢銷品。

黃尚偉回憶,九十年代環境寬鬆,海關搜檢不嚴格,「滿街都堆滿政論雜誌,賣得最好的是《爭鳴》,最好的幾期賣過百萬本」,「機場是最大的熱銷點,許多大陸遊客買了帶回去給親戚朋友」,他特別提到,當時機場書店以新加坡的華捷為主,不像現在,「都幾乎被聯合集團壟斷了」。

雜誌已經滿足不了市場需求,九十年代初,一批有關中國政治的禁書開始冒起。

銅鑼灣書店創辦人林榮基當時就在田園書屋打工。他記得,第一本在香港賣超過一萬本的禁書是1991年出版的寓言小說《黃禍》,作者是中國民族問題專家王力雄,當時筆名「保密」。該書描繪中國深陷政經、人口和生態危機,最終崩潰,大批難民逃出中國的意象,深入人心,至今仍時常被引用。

其實在香港做書一直很艱難,《毛澤東私人醫生回憶錄》可以說是救了全行

田園書屋張小姐

1994年,現象級禁書《毛澤東私人醫生回憶錄》(簡稱《毛醫》)出版,業內盛傳「一本書養活田園書屋20年」。這本書由毛澤東貼身保健員李志綏移居美國後所寫,披露了毛澤東鮮為人知的私人生活,先在美國出版,中文版則在台灣出版。黃尚偉記得,《毛醫》甫一上市,便在香港一書難求,田園作為發行商,前後引進了三十萬冊,僅靠這一本書,淨盈利195萬。

「其實在香港做書一直很艱難,《毛醫》可以說是救了全行,當時書店即使不打折,也有很多人買,每本書書店可以賺50多元。」田園書屋負責發行工作的張小姐說。

這是人們第一次嚐到禁書的巨大收益。禁書產業自此興起,在香港長盛20年,養活了書商,也讓歷史冷板凳上的諸多聲音,得以被世界聽見。

中國著名紀實作家戴晴在接受端傳媒記者採訪時感謝香港:「1989年後,我的名字上了黑名單。所有已經出版的書被下架,出版社也不再接受我的作品。但沒有改行,我這輩子只會寫作,所以我所有的作品,想和讀者、同胞說的話,全部通過香港出版。我可以發出聲音的地方只有香港。」

作者戴晴生活在中國大陸,她的絕大多數讀者也來自大陸,而他們之間以出版物為媒介的交流,只能通過香港。這也是香港禁書產業的特別之處,它像是一個飛地,寫書的,看書的,甚至大部分賣書的,都來自中國,禁書的主題也全是中國,和本地人生活交集甚少;但這一塊飛地,又成了香港一國兩制的溫度計,和金字招牌。

「把反共當成一門好生意」

從2003年開放大陸遊客到香港自由行,直至2012年前後中國政壇變亂叢生,禁書的顧客和題材一路翻了數倍,市場...

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞