金音獎網站設計亂象:連結幾乎只是裝飾,找報名入口比解赤燭的ARG還難

文:林滿貫(海外音樂廠牌A&R)

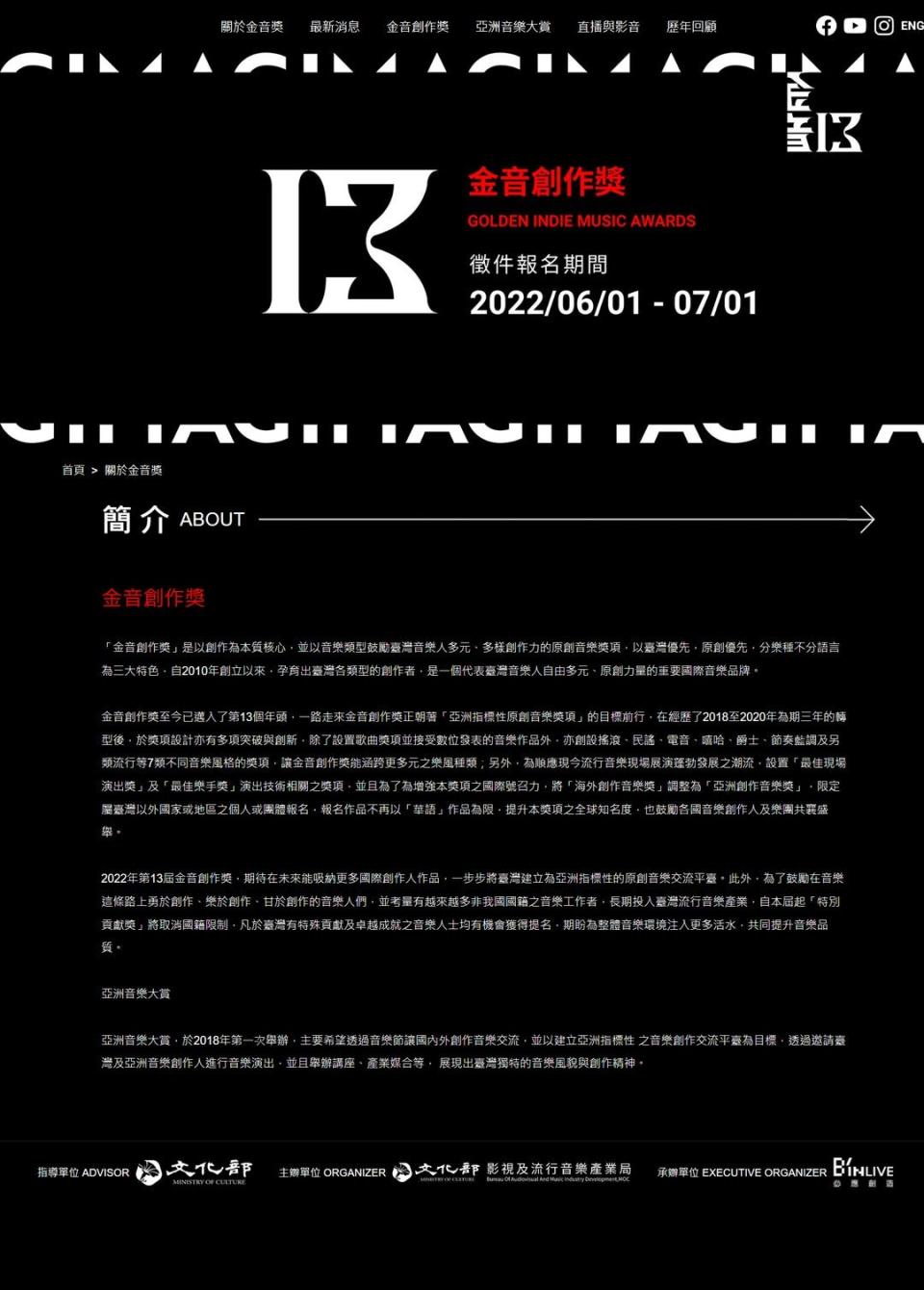

談到台灣的音樂獎項,許多人可能只聽說過「金曲獎」,但其實2010年起台灣官方就開始舉辦以優秀音樂創作人、多元音樂類型為主軸的「金音創作獎(又稱金音獎)」,雖然至今也非未發生過提名和頒獎典禮的爭議,但確實展現出了一片和比較偏「主流」的金曲獎相比,大大不同的光景。

然而,和很多政府外包架設的網站一樣,金音獎過去各屆網站從UI/UX到文字內容總有不少問題,而今年加入新的報名系統後,更新增了資料系統的混亂。然而這一切,直到幾天前樂團友人跟筆者討論到「找不到金音獎報名入口」時,才發現這個骨肉分離的現象有多嚴重。

找報名連結,比完解謎遊戲還困難

點開本屆金音獎的官方網站,你會看到這樣的畫面:

仔細看,你會發現從最上面的功能按鈕,到網站的最底端,都找不到對創作者來說最重要的按鈕:報名入口。

沒關係,大家也不是沒玩過解謎遊戲。從對政府網站的認知來看,應該要先點最新消息,這時候會發現裡頭有條6月1日所發布的「2022金音創作獎徵件報名!」連結,點開後,會在長長的新聞稿末端,看到:

第13屆金音創作獎報名作業一律採網路報名(網址:www.bamid.gov.tw)

(PS:以上由網頁直接複製貼上,沒有改動超連結內容)

你以為破關了對不對?點下連結,卻又回到了金音獎的首頁。原來那個超連結是在原本的網站網址後面另加上這個連結,電腦根本不知道那是什麼,手動貼上吧,按下Enter,結果原來那個網址就只是文化部影視及流行音樂產業局的首頁。

酷吧,繞了一大圈,樂手還是沒辦法找到報名入口,想要報獎,比解赤燭的ARG還難。

但最有趣的是,如果你點的是網站最下面那排主辦單位協辦單位——像是那個是大小不輸於文化部的承辦單位「必應創造」LOGO,就馬上連到那間公司的網站了呢!

英文報名系統中奇怪的用字,和更奇怪的英文版網站

後來透過多方詢問圈內人,我們好不容易找到真正的報名連結,才發現這片世外桃源裡面的問題,還要更大。

雖然是以台灣創作者為主的音樂獎,但為了服務來自其他亞洲國家的創作者,金音獎也有設計英文的報名系統,然而裡頭除了介面像30年前的html之外,英文用詞也是亂七八糟。

例如在作品介紹裡面,他使用了「work info」,但是我實在沒聽說多少音樂人會用work形容自己的音樂,用「project」或「collection」其實都更好,其他還有包括發行用「publish」而不是「release」、歌曲名用「name」而非「title」等等事例。

跟我一樣無聊的人,歡迎到裡面尋找更多奇妙的錯誤,只要稍微有接觸過英文市場的音樂人都可以看出,這些內容應該最強就是給翻譯社,絕不是業界人士翻譯的。

講直白一點,iTunes英文版都教你怎麼用這些基本單字了,結果卻能翻出這些連台灣人都看得一頭露水的結果,實在令人佩服。

繼續延伸英文版的部分,點擊官網右上角的「ENG」再點「About」,可以進入英文版的介紹,但是裡面內容不僅連前述那個點了哪裡都去不了的報名連結都省下,還只直接放上2020年版的英文新聞稿,再點「ENG」裡的其他按鈕,「nominees list」、「winner list」都是空的。

確實,現在還沒有入圍與得獎名單,但網站設計時難道不能效法其他音樂獎放上過去的入圍得獎名單,或至少放一個「Coming soon」的網頁標示嗎?怎麼會堂堂一個音樂獎,竟搞到整個網站幾乎只有文化部和承辦單位的Logo是活的?

同場加映:YouTube沒有客製連結,社群平台導流錯亂

除了上述網站問題,本屆金音獎在社群平台上也有許多粗糙的操作。

例如身為一個大獎,但官方YouTube頻道卻沒有改客製網址,網址上仍顯示「UCn_aBy0P6o8_spQS7ZjvlSQ」。此外,官方Facebook和Instagram的連結,一個附上的是前面說的奇怪官網,另一個,嘿,竟然就是大家都找不到的報名網址。

身為台灣的兩大音樂獎,在今年6月1日開始報名之後,卻推出這樣的網站設計,實在很難讓國內外創作者信任政府相關單位對音樂創作產業的重視。

有趣的是,筆者在標案系統上,不論搜尋「必應創造」或「金音」都找不到本屆獎項的相關資料,更讓這個謎團添上一層疑雲,期待有更了解這個產業鏈的大神可以幫我和台灣千千萬萬個創作者解答。

延伸閱讀

飼養寵物有益於兒童成長?或者這只不過是我們人類的一廂情願?

吃雞蛋怕膽固醇太高?研究發現搭配的食物內容才是「禍首」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞