【一鏡到底】母親劫 新井一二三

沒有愛的家比死更冷。對新井一二三來說,「母親」不等於甜蜜,而是劫難。從小她覺得自己是黑羊,5個孩子裡,母親看她最不順眼,嫌她太醜、太胖、太多小聰明。身體發育了不買胸罩給她,經痛了也不理會,三不五時拿刻薄話語凌辱,令她在成長過程自慚形穢,恨不得逃跑。

自卑小女孩長大後,果然飄洋海外12年,深受心理痼疾所苦。人離故鄉賤,賤到最底了,更有勇氣把創傷挖得徹底。多年後,慢慢重建自信,逃出母親籠罩的陰影,結了婚,也成了母親。痛歸痛,恨亦恨,她不願繼承上一代的不幸,反而在小孩身上彌補遺憾,像是遲來的禮物,告慰再也回不去的傷心童年。

「前幾天我跟媽媽通電話,她突然說:『昨天有人送來好多草莓。』接著再度嘲笑我的鼻子像草莓,這人好奇怪,怎麼老是嘲笑親生女兒難看呢?我的五官很像父親,她偏只說父親好看,這什麼邏輯?始終講不通呀,讓人很不舒服。」談到母親,新井一二三(新井ひふみ)的眉頭皺縮,像被滾水燙開前的茶葉。

3月初,新井一二三在華山特區的座談會聊到,日本文壇近年掀起「毒母文學」,女作家紛紛撰文怨懟母親,比如佐野洋子在散文集《靜子》描寫遭受母親靜子的虐待,4歲便下定決心,再也不牽母親的手,成年後,用更多仇恨抵抗母親。佐野洋子死後,前夫谷川俊太郎(日本當代詩人)與兒子上節目對談,宣稱前岳母靜子是非常普通的老太太,卻被女兒寫成怪獸。

新井一二三很替佐野洋子抱不平:「靜子是什麼樣的,我們無法知道,但佐野洋子對母親的感覺,至少不能說那是假的吧。佐野洋子的前夫與兒子卻那樣表態,對佐野洋子公開否定。果然啊,男人是不可信的。」全場哈哈大笑,唯獨她笑得苦澀。

母言語嘲虐 嫌她醜又胖

此次她應邀來台,宣傳最新散文《媽媽其實是皇后的毒蘋果?:新井一二三逃出母語的陰影》,書裡寫到小時候被母親罵醜,「將來嫁不出去」,嫌棄她「嘴脣外翹像豬、鼻子毛孔大如草莓」,指責她是胖女,「沒有權利逛百貨公司」。瀏覽一家子舊照片,發現母親在鏡頭前總是精心裝扮,相形之下,只有新井一二三表情灰撲撲的。

大學考上名校早稻田,學了第二外語中文,莫名的,她最鍾愛的字眼居然是「漂亮」。相較於母親刻薄的日文咒詞,中文是一面魔鏡,映照出亮晶晶的自信。

56歲的新井一二三,是東京人,現任教於明治大學理工學院。90年代末,她在香港和台灣用中文寫專欄,評介日本文學及文化,光是《中國時報》人間副刊「三少四壯集」就寫了三輪,在台灣總計出版27本書。詩人楊澤評價她:「文風流暢、節奏明快,因獨具比較文學的視野,兼具知性和陽剛氣,含金量很高。」吳淡如稱其文字像《紅樓夢》的王熙鳳,「有練達的人情視野。」

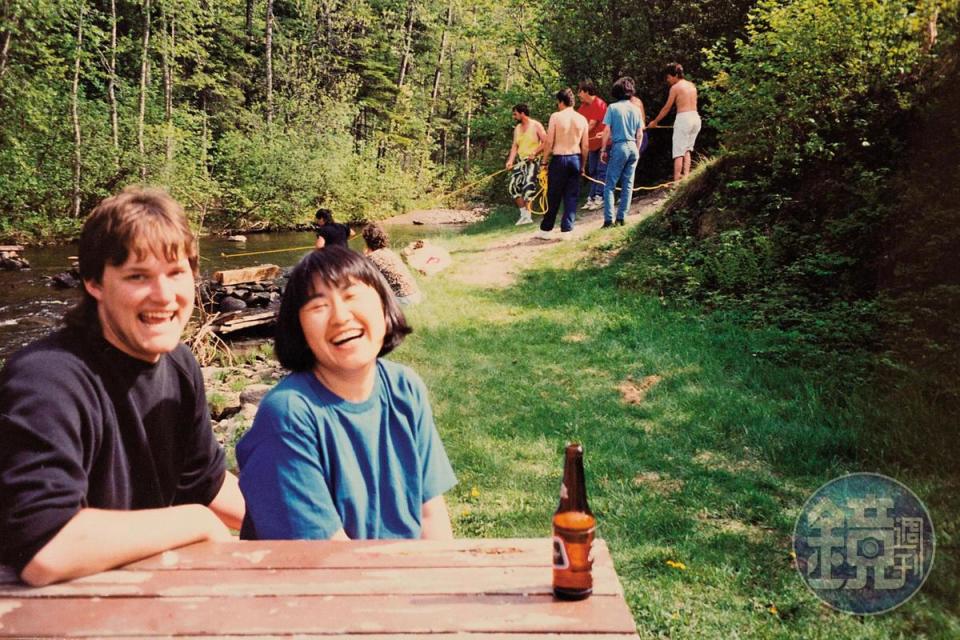

新井一二三這個奇怪的名字並非筆名,而是本名,因為出生在1月23日,父親遂以此命名。她排行老二,有1個哥哥、2個弟弟和1個妹妹,父親原本在祖父母開的壽司店當主廚,婚後改行開印刷廠,母親是家庭主婦。大學時,她去中國留學2年,畢業進入《朝日新聞》當了5個月記者,便辭職移民加拿大,一待6年半。接著旅居香港2年,擔任《亞洲週刊》中文特派員,35歲才返回東京結婚。

沒對我笑過 迫當出氣桶

我們約在中山北路的出版社採訪,她全程說中文,發音除了日本腔,還有捲舌濃厚的京片子。學了三十多年中文、在大學教中文通識的她,對中文癡迷,從文學到電影如數家珍。她很喜歡張愛玲,喜歡《海角七号》,看7次哭7次,來台飛機上看了《血觀音》大呼過癮。聊著聊著,話題切換到「母親」,她聲音陡然警覺,肩膀不自覺僵硬,手心絞動著格紋手帕,不時拿起來,撲鼻翼上的汗。

曾有人問新井一二三:「如何原諒母親?」她決絕答道:「不可以原諒的事情是可以不原諒的。知道不必原諒了以後,記憶反而會開始慢慢淡化。」

二戰後,東京邁向工商業化,大家庭解體小家庭,白天父親外出打拚,留守的母親對孩子具有支配力。日本傳統重男輕女,母親在共犯結構先是犧牲者,又成了加害者,尤其對長女既矛盾又齟齬。美國心理學家蘇珊‧佛沃(Susan Forward)率先提出「情緒勒索」一說,她把恐嚇孩子以滿足支配欲的父母,稱作「毒親」(toxic parents),1999年,她的著作陸續翻成日文出版,掀起熱潮,或許間接影響了「毒母文學」的表態。

身為長女的新井一二三回憶,哥哥是天之驕子,成績不好照樣受寵,「我從小功課好,母親對我卻很冷漠,我考試100分,她沒有笑容也從來不誇獎我,只說:『不能讓妳哥看到,怕他自尊心受傷。』」母親一度數落:「老大性格泰然自若,不像老二有那種討厭的小聰明。」

嘲諷不絕於耳,從長相到個性一無是處,甚至被迫當負面情緒垃圾桶,她曾撰文剖白:「在我腦海裡,母親的印象很模糊。我小時候沒有跟她親密接觸的記憶,也似乎沒看過她對我笑。即使在家的時候,她都站在離我很遠的地方…我從小就知道她是一個不幸的女人,或者說,我從小就以為不幸是人生的常態,因為母親告訴我的事情全都是不幸的。」

戲言遭告誡 伸舌頭測謊

母親常帶哥哥外出,留她一個人在家,她因而愛上閱讀,尤其是孤女的童話:《紅髮安妮》《賣火柴的少女》《阿爾卑斯山上的海蒂》。每天放學,她借一本教室裡的書回家讀,勤寫筆記,那是城市孤女的討拍,亦是逃逸,「我從小好像有解離症狀,發生許多事記不住,我需要在腦袋確保一種獨立狀態,閉上眼就能不看母親、不聽母親說話,即使看著書,我尋找的不是故事,而是那個母親無法進入的時空。」

有一回,母親餵妹妹喝奶,她口出戲言:「乳房下垂。」換來厲聲告誡:「記住吧,妳到了37歲,我一定會指出,妳的乳房究竟是什麼樣子。」魔音穿腦許多年忘不掉:「我當場被詛咒了。後來的27年,我都一直很害怕:到了我37歲那年,母親究竟會怎樣打擊我?」過不久,發育了想買胸罩,母親不情願;經痛嚴重犯疼,母親也不帶她就醫。國中三年級,她憂鬱到扯落大把、大把的頭髮,母親視若無睹,她生不如死。

亦曾不小心摔碎溫度計,怕被罵藏了起來,或拿父親皮帶掛窗外玩,忘了歸位,問她東西哪去?她佯裝不知,母親事後抓包,氣得喊她:「老撒謊,小騙子。」這標籤延續到她二十多歲逃往海外為止。「母親有一個很可怕的辦法,叫我把舌頭伸出來,說如果舌頭是黃色代表撒謊,但誰也看不到自己舌頭的顏色嘛,我特別害怕,每次給她檢查前,都用門牙刷舌頭,母親看了冷笑:『小騙子,妳騙不了我。』」

為何不跟父親告狀?「母語是母親教的,對孩子而言,母親像創造主般重要,我根本沒想到告狀。而且父母一塊做生意,每天很親近,小學時有一天,母親清楚告訴我:『爸爸是我的丈夫,不是妳的,妳長大要跟別人結婚。』害我總覺得要跟父親保持距離,否則會傷害母親。」

罕見的,她單獨跟父親去看過2次電影。年紀漸大,對社會、政治的立場有了分歧,「他右派,我是左派,後來完全談不來。」父親73歲罹患胰腺癌,隔年去世,母親把父親留給5個孩子的遺產,換成各自名義上的人壽保險,「也就是說,我們自己有生之年都碰不得那筆錢。當我皺起眉頭,母親就笑嘻嘻地說道:『妳可以馬上解約啊,只是能收到的錢要打7折罷了。』」

回想大四,她在香港讀了張愛玲描寫父女亂倫的小說《心經》,頓時血衝腦門,「好像透過這一種變態的描述,可以碰觸我心底的苦,或者說,療癒創傷吧,可能就是張愛玲,教會了我用中文去挖掘痛苦的情感。」張愛玲被繼母構陷、遭父親毒打囚禁,差一點死去,直到逮住機會逃家那一刻,她頭也不回。

移民被詛咒 訴苦冷對待

逃逸畢竟需要演練。15歲起,新井一二三有空就獨自坐長途火車四處旅行。大學畢業,幹了5個月的仙台特派記者,因受不了職場性別歧視而辭職,移民加拿大。日本人崇洋,原以為英語國度是新天堂,豈料人離故鄉賤,各地來的移民,依皮膚顏色有明顯的社會層次,誰高誰低心裡有數,何況是東方女性。

「當初是哭著離開日本,我真覺得自己是脆弱的人,所以抱持著下次回來,一定要比現在更幸福、更堅強的決心。母親不祝福就算了,還拿不吉祥的話詛咒,說萬一走投無路怎麼辦…」

確實有過走投無路,但遙遠的母土不是後盾,遇了挫折只能咬牙。某天,她難過打電話回家,母親漠然以對:「妳一個女人家待在海外就好,千萬不要回來。」怨歸怨,恨亦恨,久而久之,玻璃心也磨出了厚厚的繭,「我辛辛苦苦寫了很多信寄回日本,想跟母親和解,她從不回應,我的失望只能一直重疊、重疊又重疊。」

那6年半淒風苦雨,她看了4位諮商心理師,也涉獵大量心理學專書,為的是狠狠刨挖創傷的黑洞。自卑有多深,恢復自信就有多難。她苦學英文,拓展社交,在當地報社當記者和編輯,也攻讀研究所,慢慢的,變得跟離開日本以前不太一樣。

「我擺脫了無根無據的自卑感,還有恐懼。去了很多地方,看了很多書,交了很多朋友,我發覺別人一旦聽我說話,會看得起我,知道我是有水平的人,才逐漸累積出自信。並不是說我比別人好,而是我跟別人一樣好。」

關係已冰凍 當遠房親戚

後來她離開加拿大,跑去香港當記者,用中文寫專欄,四處飄泊的經歷,醞釀出獨特文化觀點,擄獲不少好評。她在這段日子結識了同是日本人的丈夫,因為有愛,東京再也不是悲傷的廢墟,她決定返鄉結婚。「懷了孕,朋友、親戚開心送禮來,母親一點動靜也沒有,等到最後,我決定放棄希望,在心底跟我所期待的母親告別。從前我失意時,她不能幫助,我有喜了,她也不能慶賀,這樣還有什麼理由繼續來往?」

那天起,她決定把母親當作一個遠房親戚,行禮如儀,保持最低限度的交誼。「我從前以為自己是黑羊,只有自己不能融入這個家庭,後來逐漸理解,我們五個兄弟姊妹沒有一個真正得到母愛。」母親難道沒有溫馨?「沒有。」她答得果斷。「今年元旦,我們去她家一起吃飯,她談的話題是最近過世的一個老同學,說著說著哭起來,完全不管我們最近過得怎麼樣?即使我說最近生了什麼病、孩子有什麼情況,她也不會主動提,講的永遠是自己的事。」

世上沒有哪一段感情不是千瘡百孔。張愛玲的母親黃逸梵,最終孤身客死英國,臨終前,企盼見女兒一面,張愛玲拒絕了,同時她一生也努力抗拒讓自己成為母親。

生下兒女後 給美好的愛

新井一二三沒有抗拒成為母親,她設法走出籠罩的陰影,生下一對兒女,如今各自上了大學和高中。一家四口,每天早晚聚首餐桌分享生活,她盡量不讓小孩單獨在家,小孩想學鋼琴、芭蕾舞或棒球,便盡力滿足。簡單的親子關係,是她少女時代想望卻不可及的天堂。

她曾認為,自己不配擁有世上最美好的東西。早年全家去銀座吃中華料理,母親翻過幾頁大菜,只點炒麵和燒賣。想學鋼琴,母親只買電子琴,「後來家中經濟好轉,仍不肯買鋼琴給我,她認為最好的東西絕不能買,是一種節約的世界觀,有錢也不敢享受。我對孩子的態度,是完全把母親當反面教材,不只一件小事的做法,是整個世界觀,我想要讓孩子知道,世界上美好的東西都是屬於他們的。」

說完,又補充了一段往事:20歲左右的某天,母親埋怨,孩子或丈夫想要的東西都能去買,唯獨自己沒有。於是她問母親,到底想要什麼?母親說不知道。她告訴母親:「妳必須知道自己想要什麼,然後告訴我,我馬上去替妳買,否則妳最好想辦法讓自己成為幸福的人。」

她進一步解釋:「那天我意識到,人最重要的是先讓自己幸福,才不會拿負面情緒去影響別人。我的母親很長時間都在玩這種心理遊戲,所以我覺得,要先把自己弄成一個健康幸福的人,才可以跟別人心平氣和相處。」說這話時,她舒開了眉頭,微微笑著,什麼草莓鼻、外翹脣都不重要了。那一抹笑容,快遞給當年傷心自卑的小女孩,該有多好。

新井一二三 小檔案

出生:1962年生,日本東京人

學歷:早稻田大學政治經濟學系畢業

現職:現任教於明治大學理工學院

經歷:曾旅居中國、香港、加拿大等地,並擔任《朝日新聞》《亞洲週刊》記者,也曾在《中國時報》《蘋果日報》《星島日報》《明報》等報刊,撰寫散文隨筆專欄,評介日本文學及文化。

更多鏡週刊報導

【新井一二三番外篇】張愛玲教我的事

【新井一二三番外篇】外國月亮並沒有比較圓

媽媽笑她嘴唇像豬 罵她胖女無權逛百貨公司

媽媽從沒對她笑過 她憂鬱到扯落大把頭髮

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞