高溫飆38度體感42度「卻才開始真正熱」…10縣市沒盡頭!小心熱衰竭、中暑,熱傷害處理一次看

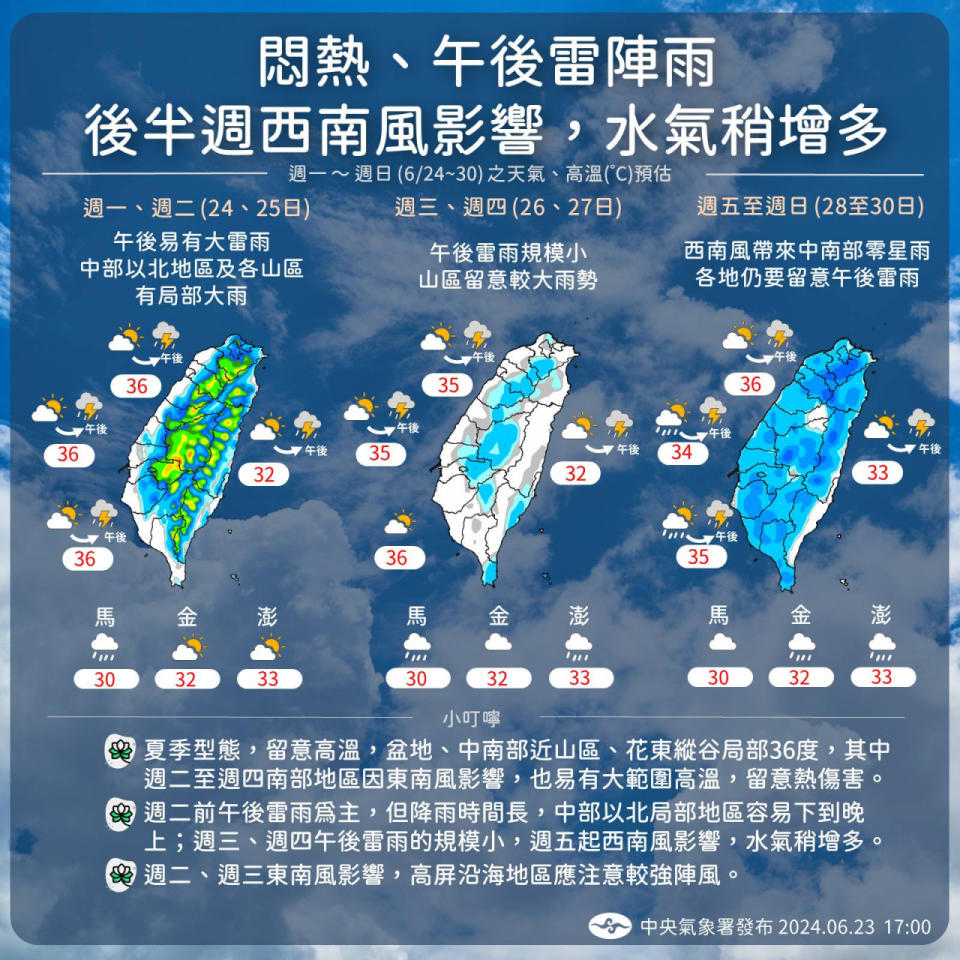

一出門就爆汗!天氣熱到受不了,中央氣象署周一(6/24)表示,各地高溫炎熱,包括台北市、新北市、彰化縣等10縣市,有連續出現36度高溫的機率。

至於會熱到什麼時候?有專家說,今年太平洋高壓實在太過強勢,各時段氣溫均略高於氣候平均值在攝氏0.8至1.4度之間,各地每日的高溫炎熱,似乎還沒看到盡頭。天氣大致晴朗炎熱、最高氣溫常達36至38度左右,要注意防曬、防中暑

才正要開始熱!中央氣象署表示,各地天氣高溫炎熱,週一白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號,有連續出現36度高溫的機率,嘉義市為黃色燈號,注意避免非必要的戶外活動、勞動及運動,注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象專家林得恩在臉書《林老師氣象站》提到,「才剛開始真正要熱」,他表示,今年太平洋高壓實在是太過強勢,根據氣候模式最新模擬顯示,從台灣附近地區平均大氣氣溫逐日距平預測圖來看,自6/24至7/6期間,太平洋高壓軸線明顯西伸,整體溫度偏暖,各時段氣溫均略高於氣候平均值在攝氏0.8至1.4度之間。

林得恩也提醒,大台北(基隆市除外)、中南部(嘉義市除外)以及花蓮市等地均維持是橙色高溫燈號警示;各地每日的高溫炎熱,似乎還沒看到盡頭。

至於中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在專欄指出,根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示,週一至下週日(6/24至6/30)「滯留鋒」在華南至長江流域一帶徘徊,台灣受太平洋高壓影響,天氣大致晴朗炎熱、最高氣溫常達36至38度左右,要注意防曬、防中暑。

吳德榮表示,太平洋高壓的「沉降作用」,尚不足以完全壓制、近山區午後對流的發展,因此其鄰近平地及山區,有局部短暫陣雨或雷雨的機率,仍應注意「大雷雨」(伴隨雷擊、強風及瞬間大雨)的發生。

天氣熱到出門皮膚就發燙,中央氣象署也頻頻發布高溫資訊,彰化週日(6/23)中午氣溫一度達到攝氏36度,體感溫度45度,導致熱中暑事件頻傳。

▲翻攝報天氣 - 中央氣象署臉書。

熱傷害的種類,有什麼症狀?

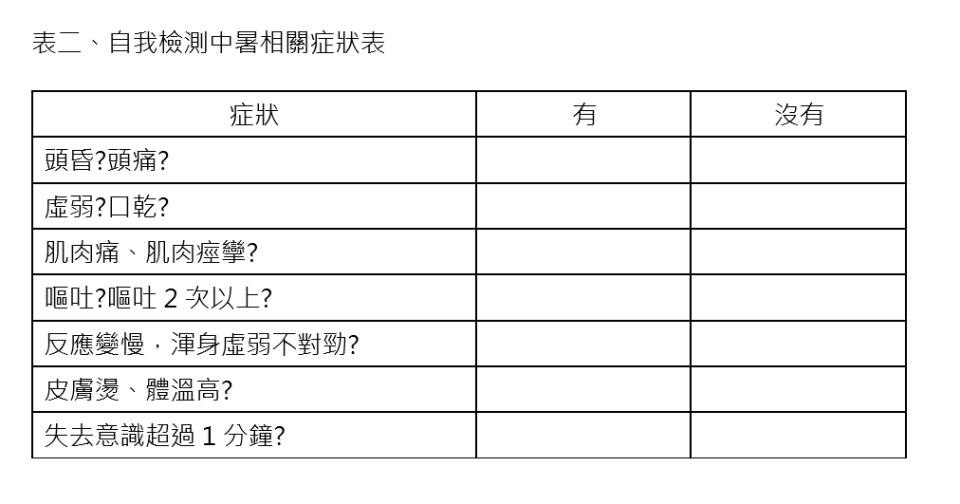

衛福部國健署表示,常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑,其中以中暑為最需要小心的症狀,嚴重程度雖然與環境溫度相關,但嚴重程度與患者年紀及既有疾病亦有相關性,國健署也說明4種夏季常見熱傷害:

1、熱痙攣:在高濕熱環境下長時間活動時因流汗過多或在休息時補充過多開水而非電解質溶液(運動飲料),促使體液喪失和電解質流失,體內的鈉、鉀離子濃度相對偏低,形成電解質不平衡的狀態,導致身體不自主骨骼肌收縮所造成的肌肉疼痛,可以持續1到3分鐘,容易發生於大腿、小腿與手臂。如果痙攣劇烈,甚至會影響腹壁肌肉,應盡快治療。

2、熱暈厥:常見在炎熱的環境中長時間站立(如軍隊中的訓練、學校的朝會),由於皮膚血管擴張幫助散熱,血液會在體內重新分配,使大量血液和因久站而回流不順的血液,跑到皮膚等周邊血管和四肢,導致腦部血流暫時不足,發生暫時性暈厥,與中暑不同的是患者的中心體溫大多是正常的,但若不即時進行相關處置,有可能引發更嚴重的中暑。

3、熱衰竭:雖說「衰竭」二字容易給人帶來嚴重的感覺,但其實主因是因為流汗過多,未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭,常出現大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀,患者的核心體溫會上升,但很少會達到40°C,嚴重時可能會失去知覺,變成中暑。

4.中暑:為4種症狀中最嚴重的,大多是因為熱衰竭時未及時發現,中暑分成兩種類型,分別為傳統型中暑(classic heat stroke)和勞動型中暑(exertional heat stroke),傳統性中暑多指缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力,多發生在老人、小孩、慢性疾病患者,而勞動型中暑的患者則多發生在高溫高熱環境中工作的工作者,例如:國軍、勞工、農夫與運動員。

皮膚因體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱而呈乾燙潮紅狀態,患者此時會出現意識不清且體溫超過40°C(肛溫40°C、耳溫39.5°C、腋溫39°C),最後造成中樞神經異常,若不盡速處理可能會引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症,甚至死亡,中暑患者的死亡機率約為30%-80%。

▲翻攝國健署網站。

關於熱傷害急救,我們可以做的事

1、蔭涼:把患者移動到蔭涼通風處,使其不要繼續待在發生熱傷害的地點,並且讓附近圍觀民眾與患者保持一段距離,勿形成人牆把通風之地變得不通風。

2、脫衣:有時候可能是患者的衣物穿得不夠透氣或是緊繃導致熱傷害發生,需要鬆脫衣物且勸導患者平躺休息,若患者出現熱痙攣的抽筋情形,應適度地將患者抽筋之肌肉拉長伸展,並且持續觀察患者的狀態是否有好轉的情形。

3、散熱:對於中重度的熱傷害,尤其是對於嚴重的中暑,快速散熱降溫至39℃以下,是決定病人預後的重要關鍵,方法包括:

將身體泡在冷水中(頭要在水面上) ,經由冷水之傳導與對流降溫,目前認為是最有效最快的降溫方法。

在無法泡冷水的狀況下,脫去衣服後,在身體上潑冷水,再用風扇吹(或搧風),讓空氣移動產生風,促進蒸發以加強蒸發散熱。

可置冰袋或冰寶於手臂、腋窩、頸、膝等表皮血流豐富處,以加強散熱。

4.喝水:需患者意識清楚才能進行此步驟,避免患者無法自行吞嚥水而產生其他危險。提供患者電解質飲料(如運動飲料)或是含少許鹽分的冷開水,對於熱痙攣或熱衰竭等病況皆建議給予補充等張或高張液體,使患者體內的電解質與水分可趨於平衡。

5、送醫:若是在任一處理過程中發現患者的情況已經超出可以面對的情況,不能有任何猶豫或自我逞強的情形發生,應該盡快尋求醫護人員的救助,緊急報案專線為:119,在等待救護車的同時應該重複做前面4個步驟。

更多今周刊文章

老婆發現丈夫出軌後,不吵不鬧只說了一句話:老公,謝謝你有了外遇

遠雄鴻屋咖哩爆10人腹瀉,童高燒「1天拉25次」,新北衛生局:暫停營業…沙門氏菌多可怕?症狀一次看

看更多相關新聞

反聖嬰有發展趨勢!氣象署:夏季可能更熱 估下半年近台颱風約二~四個

全台熱成燒蕃薯!今年夏天估更熱 6月已460人熱傷害就診

全台各地飆高溫 台南全年186天超過30℃排第1

日月潭蓄水98%剩0.28公尺滿水!「神祕黑洞」緊急啟動了

被熱昏?小琉球「笑笑羊」狂喘氣 清境農場不捨

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞