黑卡紙的裂縫

麻雀叼著夜色,世界逐漸暈染開來,廣播裏傳來戰爭的消息,血的味道自廉價揚聲器中顛簸踉蹌,我感到深深地疼痛。

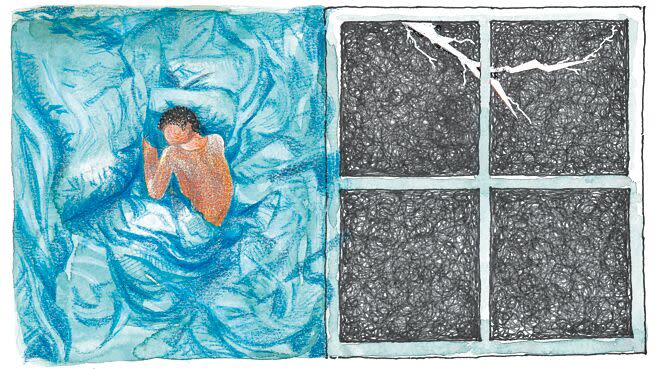

窩在床上,將頭骨縮進被窩中,棉襖經緯細織的觸感滑過臉頰,微微發燙。將身體緊緊縮成一顆小球,子宮裏一般,半夢半醒間,彷彿看見這片小小的單人床漂浮在海面,氤氳氣流盤旋在耳膜、眼瞼、鼻頭和聲帶之處,因拱背而挺立的棉被就是山。

此時此刻的我是一座孤島,無數日出來回升起,陰影隨著陽光竄散,最終消亡。

這樣的時刻如此熟悉,彷彿此外的世界才是夢境。我想起那無數個夜晚,山脈被成長的血肉、迷路的心思堆起、擠壓,漸漸形成如今的模樣。

呈像早已模糊,記得的只剩那幾年與父母同居,一個家換過一個家,某次,住進了一棟要舊不舊的大樓,樓層是十三,風景極好。父親時常不在,說是開計程車去了。我和母親倚著沙發彎成微笑的線條,電視畫面播放的不是韓劇便是藍色水玲瓏、玫瑰瞳鈴眼一類,改編自民間故事,多出現鬼怪。好幾次我嚇得無法入眠,母親便泡了瓶牛奶給我,爸爸賺錢很辛苦,不可以浪費。她說。

她還說,長大了要練習自己睡,媽媽以後也會離開,無法陪一輩子。

這些道理我都明白,但從沒想過這麼快。

那天開始我便試著將自己塞進角落的房間,再塞進被窩,蜷成一顆小球,練習成為自己小小的島嶼。那角落的房間便是母親為了使我早日練習獨自就寢而清空的,空氣裏有倉庫的味道。當時吸奶瓶的聲音會竄起的水泡,很是大聲,我非常害怕,擔心自己不夠牢靠,鬼怪橫飛在外,隨時準備抓人。

後來發生了很多事,父親被砍,母親離婚,弟弟離家;夜深時,我縮在床上,腦海換過一片又一片的畫面,這座堅固的山峰竟也成了我窒息的膜。

生病時躺在床上,目光渙散,焦距在數公里之外。各種病痛孢子一樣冒出,各自組成繁複的生態圈,相互茁壯與牽制。至今我仍在風光剔透的白日披著厚重的棉被,像是母親和父親。

猶記得與母親同住時,她的臥室有兩面窗,全都貼著不透光的黑卡紙、報紙,必須透過邊線上微微燦亮的光暈來辨識晝夜。整間房如一座巨大棺木,正在孕育什麼。日光正盛時她便將頭縮進棉被裏,一動也不動,母親的房讓我安心,瀰漫著溫柔的煙硝味。

「頭悶在裏面不會沒空氣嗎?」

「黑暗讓我好安心,好像能就這樣睡到死掉。」母親玩笑似地說。

長大後時常感到自己迫切需要死掉。好好地死掉。我才明白那些日子大人們的棉被便是最慈柔的棺木。而父親也曾在他的棉被裏整整數年。

每天睜眼他便拽著棉被坐上椅子,像一座小小山脈的搬遷,他被好兄弟欺騙了數百萬,此後一蹶不振;母親開始上家具行工作,每日要擔心我們的三餐、父親的情緒。父親玩著戲谷大老二、麻將等線上遊戲,偶爾玩玩世紀帝國,裏面的他厲害無比。

母親回來便要面對衰敗的家,一個徹底敗北的男子和兩個毫不體貼的孩子。

我也曾想過,或許是當時真的太累了,以致後來的她死了好久好久,再也無法探出頭出來。受傷時,我們都躲藏在棉被裏試圖與衰敗纏綿出希望,那些豔日下的黑卡紙有時會脹大至整片天,而漫無目的的夜行,或許便是一次次尋找邊線裂縫的嘗試。

戰爭仍在繼續,連續四五天的雨使我體內浸溼,疾病的絕望感和焦慮橫行,身體滾燙,像另一場黑夜中的戰爭。拿起手機,手指反覆滑動最新消息、影片,裏面的父親緊緊環抱女兒啜泣,他將要去面對不見天日的轟炸。

我感到心思清晰,一種身心混沌後的乾淨。感到絕望。連日的消息和雨使數月以來的憂鬱沾黏發燒侵襲,每一次起身世界便交疊暈轉,我嘗試靜止,就像一塊緩緩凝固的痂。

接著我腹瀉,身體抽痛,全身的細胞都想與世界切除關聯,它們如此熟悉;我對整個外部世界不斷侵入的絕望感已然麻痺。但為什麼仍要不斷不斷地聽著戰爭的廣播和影片呢?整夜的辯證使我無法入眠,皮膚發燙,心凝滯如結晶。映射許多疼痛的畫面。

呆坐公園長椅上,看著同學一列列的穿過,窒息感隨著風起伏,一次次穿過身體。大家或去補習班,或回家吃飯打遊戲,而我總是倔強的等著不會到來的母親,直至天色漸暗,遠方夕陽如核爆般濃烈的逝去,至此終究宣告認輸。

某日大雨,我理所當然的是全校最後一個離開的學生。沒有傘沒有雨衣,雨水浸溼襯衫,坍塌的瀏海緊貼頭皮,在雨中走了一個小時,謾罵母親;再罵自己。那天回到家已是傍晚,穿過客廳,走向家中最深處的主臥,轉開母親房門的把手,她像一座小山坡一樣縮在被子裏,窗中黑卡紙的裂縫透出淡紫藍的天色,輕薄地鋪在那座山坡上。

像山脈上灰色的雪,被夕陽緩緩融化,灰塵在光束中寂止,敷出一團團時間;生和死重疊在母親的被窩上,或許母親回到了初生之地。

那之後的事無論如何也想不起來了,只記得自己始終不敢靠近,不敢觸摸乃至掀開被子,照著淋雨路上演練上百次那樣斥責母親,只能愣愣地望著,直至黑夜緩緩吞噬整座房間。

╳

後來的我始終沒有將窗戶貼上黑卡紙,僅是拉拉窗簾,關上窗戶,蓋上棉被。我恐懼,留了退路給自己。有種預感,將自己藏得過於決絕便永遠出不來了。像臨死前的貓那樣,孱弱地找個隱密的窟窿躲起來,躲避獵捕者,等待傷慢慢好起來,或是再也好不起來。

記憶中爺爺也曾有過這樣的姿勢。

祖母家位於大肚山腳下的學區旁,屋齡約五六十年,三層樓的老透天,兒時的假期我會短暫的住上。位於透天一樓的盡頭有間小和室,爺爺的手、腳、心都蔓延著黑色的縫線,之下的是一個個人工關節和器械。最後的那段日子爺爺無法上樓就寢,父親和伯父將一樓的儲藏雜物的和室清理出來,爺爺被抬了進去。那是間僅有三坪大小的空間,位於一樓走廊盡頭,走廊的質地是冰涼斑斕的灰底大理石,和室為木質格線的拉門,整間房被架高約三十公分,最底下便是儲藏空間。

幾乎是一片黑,房內雖有道小小的窗,但材質是透光性極差的塑膠片,有些東西被擋在了門外。

爺爺被藏在那間小小的和室,勉強地起床,攙扶加蓋的無障礙把手如廁,有精神時便在客廳看新聞、打瞌睡,陷入長長的呆滯;簡直是植物,沒有能力爭奪、展現任何慾望。一入夜便再次遁入黑壓壓的房內,一聲不吭。

好一陣子我不敢望向走廊盡頭。那種黑彷彿是宿命,鬼魅,巫術。也因幾乎不會往深處走去,時間久了甚至忘了爺爺的存在。「爺爺還在裏面嗎?」偶爾浮出這樣的困惑,但很快的便被某種更龐大的、不知名的本能壓了下來。

假期結束後我回到市區與母親生活,上課,下課,吃飯,將自己關起來。某日母親接起一通電話,掛斷後以一種篤定而輕巧的姿態回頭,她說爺爺死了。

我知道母親毫無感覺,因為我也是,畢竟我們根本不熟。

但我仍不斷想起某次半夜起床上廁所,看見爺爺包著尿布蜷縮在那間老舊的和室,顫顫發抖的夜晚。他留了五公分左右的門縫(爺爺也在害怕什麼嗎?)一團拱起的被褥,那少得可憐,行走在空氣中的藍色月光。

「好孤單啊,這就是人最後的樣子嗎。」

後來的我幾乎不再往走廊深處走去,彷彿有什麼極其易碎的威嚴需要好好保護,好好敬重。「爺爺還在裏面嗎?」我仍時常問自己,畢竟那只是一通電話。

╳

輕輕抖弄腳趾,膝蓋側緣相互摩擦,將光驅離,臉探進黑。宛如全身塗滿焦炭,深怕火光的熱使之自燃,深怕自己變得清楚。

新聞聲響沿著床單流瀉,鑽進被窩到達深深的山脈內部,最終流到耳中。數十萬難民逃出邊界,逃不掉的都被藏進地底,在潮溼腐鏽的環境中張口呼吸著。他們還出得來嗎?地底下有裂縫能指認晝夜嗎?

黑卡中邊線的縫隙,老舊和室留出的五公分、微量的月光究竟是為了什麼,至今我仍沒有真正明白;只知此時此刻的自己,毫無意外地塞在家中最角落的被褥裏。打開房門已是黃昏,慘白的夕陽透進客廳,撕開封膜,隨手塞進一片蘇打餅,倒了豆漿,轉開藥罐,熟捻地丟往咽喉深處,乾瘦的身軀在鏡中只剩輪廓,黑暗使我感到安全。

家中有成堆的蘇打餅,縱使未吃完,每到賣場我總會隨手提一袋做為肉身交戰的儲量,這種食物不似其它零食,吃整天也不會作嘔,它可以創造飽食的幻象,加水站提回來的水已喝完,接著便會接水龍頭內的生水加熱飲用;縱使精神貧瘠如焦土,我仍努力努力地供給身體最底層的需求。

這樣的景況占據了七成的日子,乾燥的咽喉,踉蹌不穩的步伐,酸澀疼痛的雙眼、腹瀉、心悸、失去功能的大腦,戰場和墳場即將撐破肉身。扶著冰箱、書櫃,腳步緩慢而顫動,胸口的石塊往地心狠狠拽了下去。理所當然是駝背的,皮囊鬆垮,失眠及晝夜紊亂使痘痘規律生長,頭昏腦脹,身體發熱。

於床內溶解般,單手揮了揮自門縫微微透出的光亮,意在驅趕。沉默與黑暗是世上最安全的事,這時你能最清楚地看見、聽見人類肉身和心智最美麗和陰險的一面。

將自己深深環抱,巨大的棉被如煙霧覆蓋乾癟的身軀,耳中貌似出現了海拍打枯木的聲音。因靜音,手機訊息以不斷閃亮的方式灌入,像是港邊某種警笛和投射燈,一座島嶼正苦戰著。

黑暗中浮現走廊盡頭的和室,角落的房間,家中最深處的主臥,裹著棉被深深下陷的椅子,避難的地下室。所有人的敗北正以一種輝煌的姿態迅速靠攏。不知怎麼的,突然想起那段日子放學後,愣愣地站在母親床畔好久好久,望著暗紫與夕色籠罩母親被褥的瞬間,心中總是無限驚恐,浮現這樣的話。

「絕對不能掀開啊,不然媽媽會永遠離開的。」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞