9旬婦跌倒3次「憂拖累家人」竟想不開 醫:長者憂鬱「3原因」難診斷

記者簡浩正/台北報導

憂鬱症在現今已成為文明病,初估全球甚至逾3.5億患者;根據衛福部統計,憂鬱症在高齡者中的盛行率高達16.7%。一名90多歲婦人因為本身的疾病而陸續出現憂鬱傾向,醫師建議對於長者的預防,應採取減法非藥物治療、給予情感等方面支持。

北醫大衛生福利政策研究中心舉辦「憂鬱症與老人照護:政策、醫護、心理與社會支持之整合」研討會,聚焦老年精神健康照護議題。除邀請衛福部心健司長陳亮妤外,前健保署長李伯璋、北醫大護理學院特聘教授周桂如、北醫大附醫精神醫學研究中心主任蔡尚穎、台灣憂鬱症防治協會常務理事李龍騰等學者專家也出席分享。李伯璋指出,社會對憂鬱症仍存有偏見,許多輕度患者誤以為只是心情低落而忽視就醫,強調生理和心理健康密切相關。

陳亮妤指出,台灣人每10人就有1個憂鬱症,其中在65歲以上的憂鬱症盛行率更高達16.7%,相當於每6長者就1人有憂鬱症。長者憂鬱症常因視為「老化現象、疾病污名化及與失智症」症狀相似而被忽視,而在65歲以上長者輕生原因,以「慢性化疾病問題」上升至第二順位。

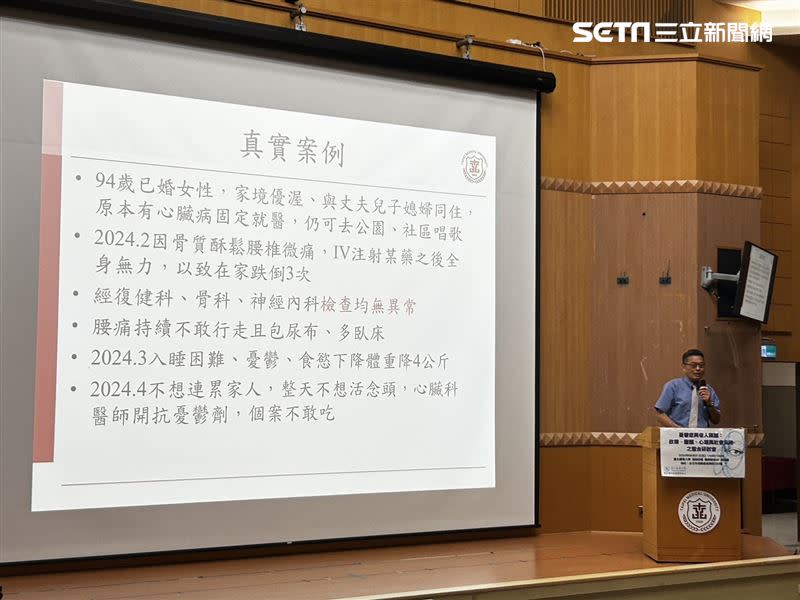

蔡尚穎則分享上述個案。他之前收治一名94歲老婦,本身家境優渥,與丈夫、兒子及媳婦同住,原本因心臟疾病會固定就醫,平時也有到公園散心或社區唱歌等習慣,但後續因骨質疏鬆而出現腰椎痛等問題,注射某些藥物後開始全身無力、更曾在家跌倒三次。後續穿了尿布、食慾下降、臥床時間增加,也有了「擔憂連累家人的情緒」,甚至出現輕生念頭。

蔡尚穎認為,長者憂鬱更著重預防非藥物治療,採取減法而非加法的用藥策略,優先移除可改變的危險因子,如孤單和缺乏情感支持,並強化保護因子,像是擴展社會網絡和培養興趣愛好。他建議促進和增加健康行為,包括保持適當的睡眠、合理飲食和適量活動,並強調有規律的日常活動時間,穩定人際社會的節奏。

李龍騰指出,隨著社會高齡化,老年憂鬱症已成為重大醫療及公共衛生挑戰。衛福部近年來推動宣導教育、篩檢及轉介治療等多項防治措施。全球基於大量社區篩檢及繁忙臨床篩檢的實用性,催生出多種簡易量表,其中一種為GDS-15量表工具,可有助於及早發現高風險人群並提供適當治療,減少憂鬱症嚴重性及自殺風險。民眾若發現老年親友有相關症狀,應主動關心並協助就醫。全社會需共同努力,才能有效預防憂鬱症並保障高齡者的心理健康。

三立新聞網提醒您:

勇敢求救並非弱者,生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介,你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線:1925(依舊愛我)

※ 張老師專線:1980

※ 生命線專線:1995

※ 反霸凌專線:1953

更多三立新聞網報導

黃仁勳旋風!謝金河誇讚輝達市值逾德國股市總和「晶片重要性超過石油」

輕颱馬力斯生成!明日登陸「這地區」對台影響曝

何首烏當水喝 男子險「猛爆性肝炎」?中醫師公會急澄清:有失客觀

打臉藍營學運手機「監控說」疾管署澄清:電子圍籬前年已退場、資料已刪

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞