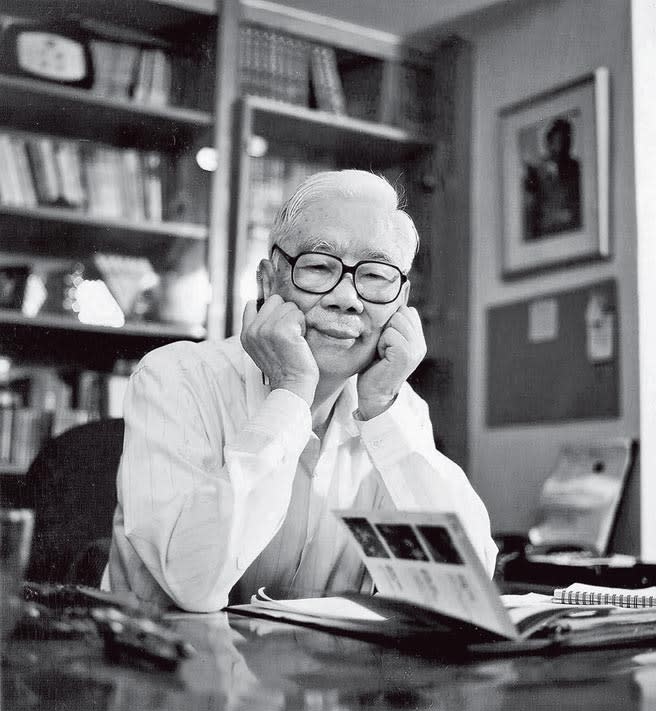

一點丹心證白頭─追記柏楊訪談實錄(下)

自從鴉片戰爭過後,中國人一直過著艱難的生活。我看過一本英國的書,是南洋、馬來亞那邊的一個專員寫的,內容講述南洋華僑史。我看翻譯本,裏面有一句話,後來我在中國史綱上也看過這句話。他說︰「做一個十九世紀的中國人,是一個災難。」

但我覺得,如果看歷史,中國人五千來的經歷都是一個災難。中國人受苦這個問題,完完全全是我們自己的文化導致的。

好像戰國時代,百家爭鳴,思想活潑得不得了。結果後來把儒家思想定為至尊,漢朝甚至有規定,說所有老師沒有說過的話,學生也不能說。一個人說的話,要是不符合儒家的禮義,是要被罰的。那中國的促進科技發展最重要的想像力,就沒有了。就像一個醬缸,文化有了一個沉澱、久了之後最後腐爛,沒有了。

甚麼東西都會變,比如這個斑馬線,台灣的和美國的就不一樣。中國就覺得,你有斑馬線,老子也有斑馬線,就把這個東西畫出來了。但你本身就沒有這個文化,這個文化你就不能吸收。你看別人有民族,我也有民族,你要吸收這個東西,你的民族就變了。

再比如兩個人一言不合,打了一架就好了。中國人吵了一架,記一輩子。是不是?中國人見面,就只講壞話,有幾個人在乎別人?

我們這個文化表現的東西,和我們這個龐大的民族、龐大的國土、悠久的歷史,不配合。

為甚麼中國人愛說假話?西洋人都講實話,我們中國人不僅講假話,還鼓勵人講假話。我表面上不讓你講假話,但你說假話就對了。這個民族多可怕啊!中國不改的話還有前程嗎?所以我想,這個問題就是說,中國的文化有毛病。

潘︰我聽很多人說從五四以來,中國人要創造一個新的東西,必須要把舊的東西打倒,但比如日本,可以保持傳統同時接受現代的東西。那你覺得中國是不是跟日本有區別?只有把舊的東西全部推倒重來,中國才可以進步嗎?

柏︰你說中國這個推翻傳統的問題啊,第一點,我認為五四時候根本就沒有把舊文化打倒。當時的人只是寫寫文章、喊喊口號,根本打不倒舊文化。我寫的文章都是反傳統、絕對反儒家的,你可以看出來。但問題是,這個傳統是幾千年下來,打不倒的。你要打倒這些傳統,還要幾千年。所以說,我們並不是說要把孔家店打倒、把儒家反掉了,我們就可以有一個新的東西代替,而是那些東西根本就沒有倒。不過是這個文化名字上不了而已,實際上行為還是一樣。

有很多讀者給我來信,說︰「你一直在反儒家,結果我發現你根本是儒家的思想。」其實儒家本身並不壞啊,孔子也沒有甚麼錯,但我是絕對反儒家。孔子在那個時代,追隨那種想法,他做人沒有缺點,可以作為人們的道德標準。我們並沒有要把這個打倒,同時,過去有人主張全盤西化,我覺得這只是文人耍文字遊戲,大家開開心心,愉快愉快,根本完全是不可能的事,你怎麼能夠全盤西化呢?這就好像說,以後我們把全國的所有飛機都取消,每個人都要長翅膀來飛。這當然很好,但這是辦不到的事情!

任何民族只要存在,他一定有他的情況,不能一下子完全改變,既然是辦不到的事情就不要想得太多了。我比較主張日本的方式--也不是主張,根本不主張也不行。我們應該吸收他們的文化,我們的文化能保留的就保留,如果它是不合理的,自然就會被淘汰。

還有一點,我看諶容寫的小說,裏面有一個情節寫主角正在開會,他要倒水,就把痰盂拿起來,因為發現有點臭味,趕緊把它蓋起來。我就想,這種文化台灣沒有,在香港也沒有。這就證明一種文化沒有用,它自然會被淘汰。這個東西如果有用卻要淘汰,我當然會反對,但是它自然會被淘汰。

為甚麼會寫《中國人史綱》?

潘︰你可不可以談談自己為甚麼會寫《中國人史綱》?

柏︰第一個原因是因為我在坐牢,那時我不寫作,能幹甚麼呢?再來我在沒坐牢時,我就有寫這個的想法。因為我非常喜歡中國歷史,中國的文史不分、中國的文學裏你看到的雜文,你隨時隨地都能知道中國的歷史。我也看了不少中國的歷史,我覺得中國的史書可以說是全世界最多的一種文化財產。可是卻有一個毛病,沒有人把中國的歷史講清楚。

比如你看二十六史,也不可能每個人都把全部內容看清楚。即使你懂了、背懂了,還是一堆歷史講不清楚。沒有一個人能把中國歷史講清楚,也沒有一個人是站在人民立場說中國歷史的。所有史書都站在統治者的立場說,人民的事就不重要,這是不公平。

所以我在坐牢之前,長年有這樣一個志願︰有一天,我要寫一本每一個人都看得懂、有興趣看的中國史書。我希望我們這個以朝代、以帝王將相為主的歷史應該有所變更。

我聽說過往也有人寫類似的書,不以帝王將相為主,以農民為主。我沒有看過,但後來我覺得這個我也不贊成。因為你要承認一個事實,不能把皇帝當作不存在。皇帝的力量,確實比人民要大得多,他可以為害人民、可以對付人民,有很大的權力,所以我想皇帝在中國的史書裏還是必須存在的。但是我想我的書可以有幾個特點。

第一個,我可以不以朝代為單位,我是以一個世紀一個世紀為單位。以世紀把事件分開來,那就能表達得非常清楚。我不要用年號來記事,每個皇帝都一個年號,令每個讀者都搞得糊裏糊塗。尤其在一些亂年裏,一年有十幾個年號,你怎麼說呢?所以我要把他改成以世紀為單位。

第二,那些皇帝,我不再用甚麼太宗太祖來稱呼,就直接叫名字。我這不是說要把歷史寫得很通俗,而是要用現代的語文,把歷史寫清楚,能讓人看上去很清楚,給人深刻的印象。

潘︰另外,有些評論說,以你現在這樣的才氣,應該寫像《資治通鑑》、《中國人史綱》這一學術性東西,但他們覺得你跑去寫雜文,跟你的才氣不太相稱。另外還有一種說法,他們覺得你在金三角的報告文學,有些為那兒的人辯護的味道。我也不大明白你為甚麼會去金三角,你去哪兒有甚麼實際意義呢?

柏︰是這樣的,30年前我寫過一本《異域》,寫有一批國民黨的軍隊,撤退到緬甸,我寫他們撤退的經過和生活。在國共戰爭的時候,我在那些軍隊旁邊,非常想寫他們的經歷。後來偶然有一個機會,有個記者去訪問這些流落到台灣的部隊,寫了一部書。

當時台灣大概只有一千萬人,但這部書的銷量達到一百二十萬冊。這是一個很龐大的數字。我出牢後當年,台灣出了一個調查,說是你最喜歡哪一部書?當時這本書和蔣夢麟寫的《西潮》都位列第一。

當時那本書寫的是由緬甸北境到泰國去的故事,但我沒有去過這個地方,所以後來國民黨就把我抓起來,說我詐騙、欺騙人。他們說︰你這個騙子!你沒有去過這個地方卻寫那兒的事。我說我是站在你們的立場來寫啊!但他們還是說我是個騙子。確實這麼多年以來,我一直都盼望著,要是有機會就到那個地方去看看。加上泰國華商朋友黃君那邊,一直跟我說︰去一趟、去一趟。我到這個地方,不是為了毒王,我去到那個地方,根本不知道怎麼回事。所以說,我根本不曉得甚麼毒王不毒王。

後來,我覺得我為這個地方寫了那麼多報導,我應該去看看。我決定要去,結果出發前一個星期,戰爭爆發了。我到那兒去了,才曉得有這樣一個毒王。去了之後我遇到很多事情,關於毒王這部分,我做了一個結論。他們國民黨認為,因為我之前寫他們的時候,沒有把神聖的光圈套在他們頭上,我是大逆不道。後來很多海外的讀者說,我沒有把他們販毒的事寫出來,也是大逆不道。結果我就夾在兩邊的夾縫裏。

現在,這個地方我再也不敢去了。我本來去那兒的目的,是為了寫《異域》的續集,想把那些角色後來的事寫出來。回來以後我覺得,這些事我不能再寫了。

坐牢對創作、人生的影響?

潘︰還有一件事,就是你坐了九年二十六天的牢,你覺得這件事對創作、人生上有甚麼影響?

柏︰我覺得坐牢對我的創作有很大的影響。出牢後我主要是寫了雜文,寫了五本雜文,後來再沒有寫小說。坐牢對我的打擊很大,也讓我有了很大的變化,更令我明白到中國文化有問題。

國民黨做了很多事情,但他覺得自己做得很對。當一個人有錯誤的時候,他不覺得這是錯誤的。而國民黨知道自己做的有些事情是錯的,不能夠再認為自己做的是對的。

我後來在台灣有公開的說,我一坐牢就和國民黨一刀兩斷。但是後來我仔細想,就覺得這不是國民黨的問題,是我們的文化的問題。它是做錯了,但是它不知道。我也不是要判決它甚麼,我只是在研究這個問題。

他們做那些錯的事情,還覺得那是愛國,不知道那是害國。所以坐牢這件事,其實使我對人生、政治更加了解。尤其是很多現在研究中國歷史的政治學者,其實他們對中國政治都不了解,就不能夠了解中國的歷史。中國的政治運轉和其他地方是另外一種模式,如果你進過監獄,就能了解那種運轉模式。你不經過這個痛苦,沒有辦法了解這件事。而且中國這種政治運轉模式,是幾千年來流傳下來的。(全文完)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞