中國不動武就控制台灣?智庫CSIS示警:「隔離」奪台手段難防,美國也難擋

近年來,中國領導人習近平對台灣的強硬行動日益增加,令人擔憂緊張情勢可能爆發為全面衝突,而中國對俄羅斯入侵烏克蘭的默許反應進一步加劇了這些擔憂。長期以來,各界一直密切關注中國可能採取的兩種主要選項是:全面入侵(full-scale invasion)或軍事封鎖(military blockade)。

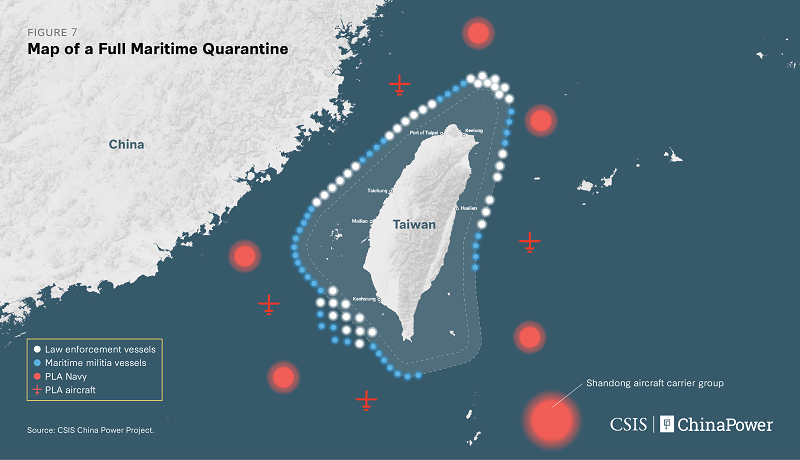

但美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)警告說,北京還有第三種手段來脅迫、懲罰或併吞台灣:即隔離(Quarantine)。這種情況下,中國可以僅通過隔離行動,而不必發動實質武力,就能使台灣陷入孤立,並削弱台灣經濟,迫使台灣屈從於北京的意志。此外,這種策略使得美國及其他民主國家更難以有效反制和應對中國的行動。

美國有線電視新聞網(CNN)21日報導,據CSIS於5日發布的報告,中國可能採用逼近軍事手段的「灰色地帶」戰術,包括動用海警、海上民兵以及各類警務和海事安全機關,對台灣進行全面或局部的隔離行動,造成台灣港口無法正常運作、能源等關鍵物資供應中斷。

屆時,解放軍的陸海空部隊可能無需直接參與戰鬥,而僅扮演輔助和支援的角色。這將對台灣當局及其支持者,包括美國在內的國家,帶來重大的困境。他們需要採取切實行動來捍衛台灣的自主權,同時又必須避免陷入挑釁軍事衝突的角色。

「隔離」策略與對台影響

該報告的作者來自CSIS中國實力計畫(China Power Project)團隊,包含主任林碧瑩(Bonny Lin)、研究員賀博然(Brian Hart)及福納樂(Matthew Funaiole)、研究助理薩曼莎·盧(Samantha Lu)和計畫助理廷斯利(Truly Tinsley)。

報告顯示,中國海警可以作為執法機構,通過所謂的「隔離」行動來限制和監控台灣周邊的航運活動,甚至無需正式宣佈實施「隔離」行動。例如,中國主張台灣是其一部分,因此可能要求所有船隻在抵達台灣之前提交海關申報。對於未能遵守規定的船隻,中國海警將以執法名義登船、進行現場檢查、盤查船員,並對不符合要求的船隻採取相應措施。

這些執法行動將使船隻因擔憂可能遭遇檢查或扣押而選擇避免前往台灣。根據報告,中國只需要針對部分港口實施隔離行動,就能對台灣的經濟產生重大影響,像是針對負責台灣57%海運進口和大部分能源進口的高雄港。

作者指出,很少有運營商願意面對其資產被中國當局扣押的風險,若有少數商船遭到檢查和扣押,船隻可能就會停止前往台灣或不敢違規。此外,搜查或扣押行動對飛往台灣的航班也會產生影響,若中國軍機對幾個航班發出警告,其他航空公司可能因此擔憂風險而選擇暫停或減少飛往台灣的航班,進而對台灣的航空交通造成重大衝擊。

為什麼「隔離」手段很難應對?

「隔離」與「封鎖」不同,隔離是由執法部門主導的行動,旨在控制特定區域內的海上或空中交通,而封鎖則本質上是軍事行動,根據國際法將其視為戰爭行為。這意味著,中國若對台灣周邊實施所謂的「隔離」執法行動,在國際法上不會被視為對台灣「宣戰」。

對於像美國這樣支持台灣民主的國家來說,應對此舉可能相當棘手。根據《台灣關係法》,美國有責任提供台灣自衛手段及防禦性武器。但若美國軍艦或飛機介入中國所謂的隔離執法,可能被解讀為發動軍事敵對行動。美國總統拜登(Joe Biden)此前已多次表示,不排除動用美國軍隊保護台灣。

至於台灣是否有足夠能力應對?報告指出,中國海警擁有150艘遠洋船隻和400艘較小船隻,與解放軍海軍一樣,船隊規模居世界之冠。北京海事局和海上民兵也有數百艘船隻,這些漁船已整合進中國軍事和執法任務當中。相比之下,台灣海警僅有10艘遠洋船隻和約160艘較小船隻,數量明顯不足以對抗隔離措施的挑戰。

另外,假如中國選擇採取「隔離」而非「封鎖」措施,則無需封閉或限制台灣海峽的通行。中國可以主張這是正常的執法行動,而非阻礙國際航行。這樣一來,美國及其盟友將失去在國際法下介入的主要理由,即捍衛國際水道的航行自由。

這顯示,如果中國能夠巧妙地將對台灣的隔離行動合理化為正當的執法措施,一旦中國宣布他們已達成目標,比如解決某些法律或安全問題,他們便可宣告終止這些限制性措施。

中國「隔離」台灣的風險

CNN報導指出,一些外部分析師在審閱CSIS報告後,認為報告中提到的情況有其可能性,但他們也對北京可能隔離台灣的難度表示懷疑,認為事態的發展可能不會如報告所預測的那樣順利。

一些分析人士從經濟角度分析,認為在台灣海峽周邊實施隔離行動未必對北京有利。曾任美軍太平洋司令部聯合情報中心主任的舒斯特(Carl Schuster)表示:「這涉及到昂貴且長期的執行成本。台北不太可能在短短60天內屈服。北京是否能夠持續這樣的執行行動並有效應對國際社會的反應?」

擾亂台海現狀可能會進一步損害北京的對外貿易。英國東亞戰略專家帕塔拉諾(Alessio Patalano)指出,中國經濟正努力從新冠疫情中恢復,成長率急劇下降,同時面臨歐美對其電動汽車出口實施的關稅等貿易限制。而台灣在全球供應鏈中扮演重要角色,並且是全球絕大多數先進半導體的主要生產地,因此,對台灣實施航運隔離將對全球產生重大的經濟影響。

台灣與中國在經濟上也有密切聯繫。根據台灣經濟部數據顯示,去年台灣的35%出口流向中國大陸,其中主要產品包括積體電路、太陽能電池和電子零件。同年,來自中國大陸的進口佔台灣總進口的20%。從1991年到2022年,台灣企業在中國大陸的投資總額達到2030億美元,創造數百萬個就業機會。

帕塔拉諾認為,對中國而言,耐心是實現「統一台灣」目標的關鍵。他指出,升級甚至入侵都不是「成本效益高的」選擇。戰爭不僅會造成生命損失,還會損害國家財富。

倫敦皇家聯合軍事研究所(Royal United Services Institute)高級研究員考沙爾(Sidharth Kaushal)則表示,隔離措施可能會促使台灣民眾團結支持政府,而非反政府。他進一步指出,如果台灣政府因中國的隔離行動而宣布獨立,這將使中共面臨重大的選擇和挑戰──中國可能需要考慮進一步升級對台措施,或面對由此帶來的重大挫折。

更多風傳媒報導

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞