德國發現史上最小的古人類

最近,古生物學家在德國巴伐利亞地區的哈默施米德(Hammerschmiede)地區發現了一種新型的小型古人類物種,命名為曼弗雷德施米德布羅尼猿(Buronius manfredschmidi)。這個物種的體重約10公斤,是已知體型最小的古人類之一,生活在約1160萬年前的晚中新世時期。

曼弗雷德施米德布羅尼猿的特徵

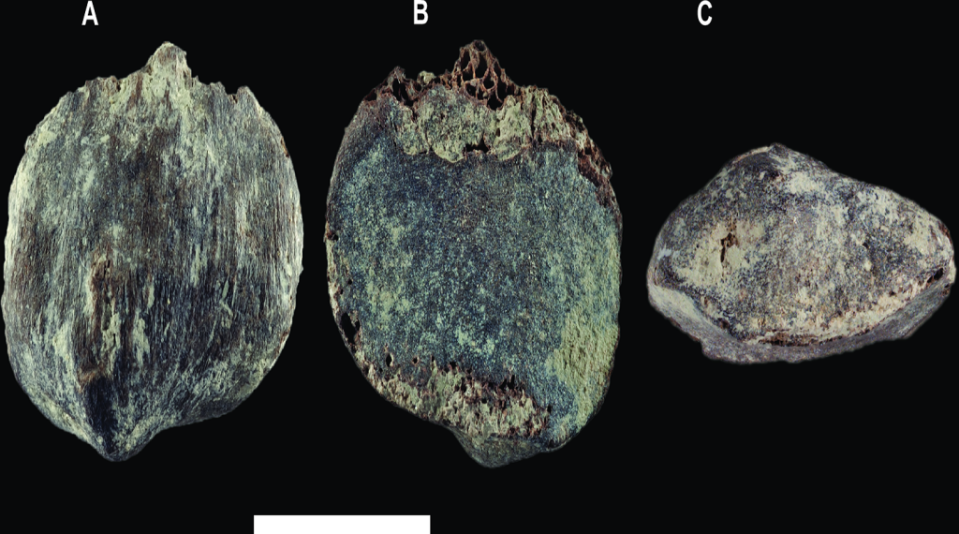

根據研究團隊的發現,曼弗雷德施米德布羅尼猿的化石包括兩顆牙齒和一個髕骨,這些遺骸的大小和形狀與同地區的另一古人類物種——古根莫斯丹努猿(Danuvius guggenmosi)有明顯區別。相比之下,古根莫斯丹努猿的體重約在14.5至46.3公斤之間,顯示出兩者之間的體型差異。

不同食性允許共存

曼弗雷德施米德布羅尼猿的牙齒琺瑯質比古根莫斯丹努猿更薄,這表明它們主要以葉子等柔軟植物為食。相比之下,古根莫斯丹努猿擁有較厚的牙齒琺瑯質,顯示其食物包括更堅硬的物質。這種不同的食性使得這兩個物種能夠在同一棲息地內共存而不競爭資源,類似於現代的長臂猿和紅毛猩猩在婆羅洲和蘇門答臘的共存模式。

重要的研究意義

這一發現是首次在歐洲發現同一化石層中有多個古人類物種共存的情況,為我們提供了更多關於古人類演化和生態適應的證據。研究表明,這兩個物種的不同生態位和共存模式可能是古人類演化過程中的重要策略,這有助於我們理解古人類如何適應和生存於不同的環境中。

研究團隊的發現發表在《公共科學圖書館·綜合》(PLoS ONE)期刊上,為我們了解遠古海洋生物的演化和分佈提供了新的視角。這項研究不僅豐富了我們對中新世古人類的了解,還促使科學家重新審視其他類似的化石遺址,或許能發現更多共存的古人類物種。

更多科學與科技新聞都可以直接上 明日科學網 http://www.tomorrowsci.com

首圖來源:Velizar Simeonovski. cc By4.0

圖片來源:PLoS ONE cc By4.0

參考論文:

1.Buronius manfredschmidi—A new small hominid from the early late Miocene of Hammerschmiede (Bavaria, Germany)PLoS ONE

延伸閱讀:

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞