術後第一年復發率約 20 % ! 肝癌治療後, 減少復發率可以怎麼做?

肝癌是相當容易復發的癌症,即使經過手術、電燒等根除性治療,術後第一年的復發率仍約 20%,5 年的復發更可能高達 70%!想減少復發率,可以怎麼做?

前民進黨主席施明德因肝癌復發,於 2024 年初病逝,享壽 83 歲。他於早年受訪時提到自己是 B 肝帶原者,爾後定期追蹤,於 2006 年發現罹患肝癌接受治療。唯 2024 年仍因肝癌復發病逝,令社會惋惜,同時也讓各界注意到肝癌易復發的難纏特性。除了定期追蹤、早期發現早期治療,有沒有什麼方法能夠減少肝癌復發?

國人對肝癌絕不陌生,在 2004 年以前,肝癌長期為台灣癌症死因之首,之後雖被肺癌超越,仍長期為癌症第二大死因,每年約 7 千多人死於肝癌。罹患肝癌的人數每年則約 1 萬多人,顯見肝癌一直是國人重要的健康議題。

肝癌術後 5 年復發率高達 7 成

一旦確診肝癌,有許多治療方式,不過不管採用哪種治療,後續仍需定期追蹤、密切觀察,因為容易復發是肝癌的特性。過去研究即發現,採取根除性治療後第一年約有 2 成的肝癌病人復發,5 年內則有高達 5~7 成肝癌病人復發,不復發的肝癌病人反而是少數,治療後 10 年以上仍復發的亦不少見。

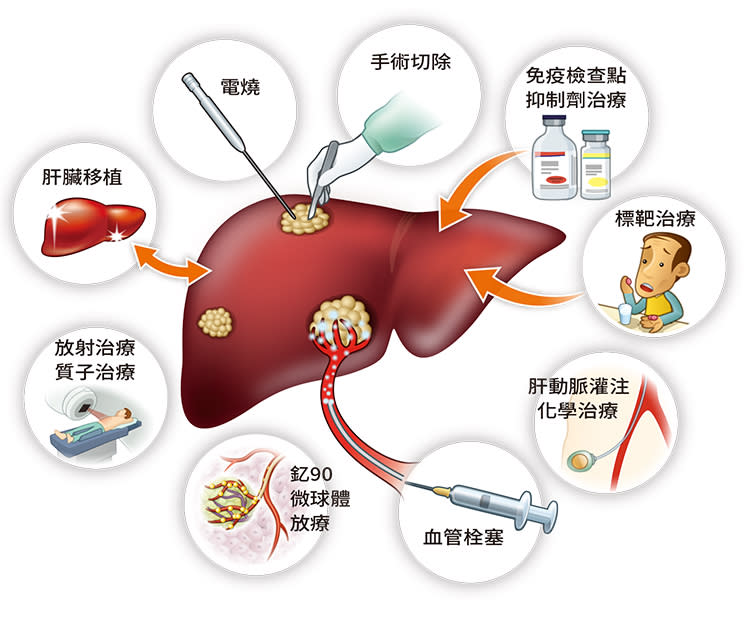

雖然容易復發是肝癌病人普遍需要面對的問題,不過只要早期發現,就能提升治療成效,加上現在肝癌治療方式愈趨多樣性,不論是開刀、局部消融、放射治療、栓塞或藥物,只要病人的肝臟機能不要太差,都有機會接受各式治療,控制住病情。肝癌並非絕症,而是像「慢性病」一樣,即便復發,經過妥善治療得以再存活 5 年、10 年以上並不困難。

肝癌容易復發主因風險因子不易消失

肝癌容易復發,主要是肝癌的風險因子如慢性 B 型肝炎、慢性 C 型肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝炎等,並不因腫瘤治療好就消失。上述風險因子會進一步引起慢性肝炎,易使肝細胞產生變異,這些變異慢慢累積最後就形成癌細胞,亦即「慢性肝炎、肝硬化、肝癌三部曲」。雖然除去了肝癌,但只要上述風險因子未消除,原本的肝臟仍存在有基因變異的細胞,或肝臟整體環境仍適合癌細胞生長,肝癌就可能復發

此外,肝癌復發與否也牽涉到原本病情、肝癌治療方式、肝腫瘤大小、肝癌期別等因素,每個人情況皆不同。

整體來說,肝癌復發與以下因素有關係:

確診時癌細胞已轉移

即使是透過電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)檢查,若腫瘤有小於 0.5 公分的細微轉移,就可能看不到,這些在影像上抓不到的微小腫瘤可能在病人接受手術治療後又長大,形成新的肝癌病灶。有慢性肝病

原本有慢性 B、C 型肝炎或肝硬化的慢性肝病患者,肝內本來就存在容易癌化的突變細胞,一段時間後可能又長出新腫瘤。根據研究,B 肝帶原者如肝炎持續發作,有 15~20% 會發生肝硬化;感染 C 型肝炎病毒至少會有一半以上變成慢性肝炎,其中約 20% 會導致肝硬化,而肝硬化者每年有 3~5% 會發生肝癌。因此,除了針對肝癌治療,也要針對 B、C 型肝炎病毒治療才能降低復發風險,但風險無法降到零,因為過去遭到病毒傷害以致突變的細胞仍存在,還是有機會「作怪」。

至於如何確定肝癌復發是上述哪種原因造成?一般而言,如果肝癌在手術前就已有影像檢查看不出的微小轉移,或治療範圍不夠廣,多半在手術或局部治療後 2 年內就會在原先治療位置附近「現蹤」,此局部復發大部分會在術後 2 年內復發。而原有慢性肝病的病患,後續復發的位置在剩餘肝臟內的範圍都可能會有機會。

復發成因不同但治療策略並無差異

肝癌的根除性治療包括肝臟移植、開刀切除、局部消融治療(電燒、微波),以復發率來說,上述幾種治療方式以肝臟移植的復發率最低,因為移植時已把肝腫瘤及不健康的肝臟全部移除了。其次是手術,如果腫瘤切除得夠乾淨,復發率也較低。局部消融治療近年來有長足進步,能把癌細胞盡可能燒掉,2~3 公分以下的肝腫瘤經局部消融治療後,復發率與手術相當,但整體而言局部復發機率仍較手術稍高一些,尤其若腫瘤偏大時,更容易無法完全清除腫瘤造成後續復發。

其它如經肝動脈栓塞、放射治療並非根除性治療,標靶藥物及免疫藥物治療僅有極少部分病人可以達到治癒,復發率仍遠高於根除性治療。

腫瘤大小及特性

一般而言,肝腫瘤愈大愈易復發,數量愈多也較易復發。還要考慮腫瘤有沒有侵犯血管,一旦侵犯血管轉移機率高,復發率也高。另外要看肝腫瘤細胞的分化程度,分化好,代表其特性和外觀都與正常的肝細胞接近,復發率較低;若分化程度不好,偏向原始細胞,肝細胞特徵不明顯,復發機率高。

肝癌期別

肝癌愈晚期愈易復發。以臺大醫院的經驗,第一期病人手術後 1 年內復發率約 5~10%,第二期病人 1 年內復發率則提高至 10~20%。

妥善治療慢性肝炎降低肝癌復發率

如何降低肝癌復發率是近幾年醫學界努力研究的方向,目前最有證據力的作法就是妥善治療 B 型、C 型肝炎病毒。2012 年由國家衛生研究院與多家醫院合作,運用「全民健康保險學術研究資料庫」進行全國性的族群資料追蹤,證實 B 型肝炎相關的肝癌病人手術後接受口服抗病毒藥物治療,可以有效減少約 3 成復發機會,並有效減少整體死亡率。

因此,有 B 型、C 型肝炎病毒的病患應接受抗病毒藥物治療,盡可能控制病毒量、消滅病毒,特別是 C 型肝炎的病患,因為 C 型肝炎抗病毒藥物可以根除 C 肝,進而降低肝癌的產生與復發。

遠離其他肝癌風險因子也有幫助,例如有酒精性肝炎者必須徹底戒酒。脂肪肝在疾病發展過程中也可能引起非酒精性脂肪性肝炎

非酒精性脂肪肝(non-alcoholic steatohepatitis, NASH)也會增加肝癌的發生率,若能積極減重、飲食控制、避免攝取含糖飲料及酒精、規律運動及控制好三高,也能逆轉脂肪肝,減少肝癌的風險。

手術後給予附加治療也能減少肝癌復發

近年也有國內外的醫學團隊嘗試於肝癌手術後加上附加治療,期能減少肝癌復發,例如術後給予「免疫加標靶」治療。一項名為 IMbrave050 的三期臨床試驗,針對早期但復發風險高的肝癌病人,於手術或電燒治療後,接續使用 atezolizumab(癌自癒,免疫檢查點抑制劑)及 bevacizumab(癌思停,標靶藥),結果顯示相較於手術後僅積極追蹤的病人,用藥的病人術後一年的復發率可降低 3 成左右,但長期追蹤結果仍待觀察。

還有其它做法也在研究中,例如肝癌手術後加上栓塞治療,或手術後加上干擾素、免疫治療或合併治療。亦有更新的研究:在手術前即開始使用免疫藥物,希望先清除癌細胞,並期待免疫治療反應可延續至術後,使療效持久、降低復發率。但不論是哪一種附加治療方式,都還在研究階段,尚未獲得國際公認可降低肝癌復發率。

定期追蹤積極對抗肝癌高復發特性

面對肝癌高復發率的難纏特性,目前國內外的標準作法就是治療後定期追蹤。具體方式是依其復發機率決定追蹤頻率,通常術後二年內是復發率最高的期間,建議 3 個月追蹤一次,若追蹤二年未復發,追蹤的頻率就與慢性 B、C 型肝炎帶原者差不多,約每半年一次,如果有肝硬化則視情況縮短追蹤頻率。

有些病人會疑惑:「這樣的間隔追蹤,會不會來不及處理復發的腫瘤?」一般而言,肝癌體積倍增的平均時間約 4 至 5 個月,只要定期追蹤,即使有腫瘤復發,診斷時還有約 7 成仍屬於早期腫瘤,有機會接受根除性治療。

每次追蹤至少要做血液及影像檢查,兩種檢查都做可降低漏掉復發腫瘤的機率。其中驗血是篩檢肝癌最簡便的方法之一,主要是驗血清中的「甲型胎兒蛋白」(AFP),不過除了肝癌以外,急性肝炎恢復期或懷孕時,AFP 都會上升,且早期肝癌病人約 3~4 成 AFP 數值不會升高,因此即使 AFP 數值正常,仍不能完全排除肝癌的產生或復發。

近來肝癌還有另一個腫瘤指標「異常凝血酶原(Protein induced by Vitamin K absence or antagonists-II, PIVKA-II)」。PIVKA-II 為異常的凝血因子,通常在缺乏維生素 K 或是服用某些抗血栓藥物時濃度會增加,而肝癌患者可能因維生素 K 的生成機制受損,導致 PIVKA-II 持續累積、濃度上升。若合併 AFP 及 PIVKA-II 檢驗,可提高肝癌篩檢敏感度至 80%。目前健保給付醫院此一檢查為每年兩次,但最精確的診斷仍需配合影像檢查。

磁振造影檢查能精準診斷肝癌

影像檢查的工具則包括腹部超音波、電腦斷層檢查及磁振造影等。一般來說,當超音波發現肝臟有可疑病灶,而電腦斷層也難以判斷是否為惡性腫瘤時,才需要做磁振造影檢查,但以準確度來說,磁振造影確實更精準,現在還有針對肝臟的造影劑「Primovist」,比起傳統的「Gadolinium」顯影劑,更能偵測出肝臟局部病灶;且 Primovist 的代謝 50%由膽汁排出,另外 50%由腎臟排出,和 Gadolinium 完全靠腎臟排出的代謝模式不同,較不影響腎臟功能。此一檢查已通過健保給付,唯須符合特定條件:

肝癌高危險病人(含肝癌根除性治療後)合併 AFP>100ng/mL,或 AFP>20ng/mL 且一年內呈現兩倍以上上升趨勢,或 PIVKA-II(>40mAU/mL)腫瘤標記異常上升,唯超音波、電腦斷層未偵測到肝癌。

經治療後肝硬化或肝癌之病人,電腦斷層顯示疑似肝腫瘤,但無法確診或排除肝癌。每年以申報一次為限,其餘狀況必須自費負擔。

總之,肝癌即使復發,只要早期發現,腫瘤還小、數量不多或沒有轉移時,仍有許多方法可選擇。臨床上許多肝癌病人面對多次復發的衝擊,但一路上就像「打怪升級」一樣,過關斬將,活到 8、90 歲的依然不在少數。目前醫界也針對如何提早預測肝癌復發風險積極研究中,即便無法阻止復發,希望藉由更具體的預測復發指標來提早發現、治療,病友只要保持信心,有朝一日定可戰勝肝癌。

全新血液腫瘤標記 預測肝癌術後復發新指標

與肝癌腫瘤標記 AFP 和 PIVKA-II 的機轉不同,臺大醫學院教授、中研院陳培哲院士所主導的一項研究,透過 NGS 次世代基因定序技術找到全新的 B 肝相關肝癌血液腫瘤標記。當 B 肝病毒感染肝細胞時,其病毒 DNA 會隨機嵌入宿主肝細胞基因體內,產生獨特的「病毒宿主嵌合 DNA 序列」(vh-chimera DNA),且腫瘤細胞生長代謝時,會將其基因體釋放至周邊血液。團隊研究發現,B 肝肝癌患者術後 2 個月,血中 vh-chimera DNA 呈現陽性者,未來一年肝癌復發機率較高。此研究成果 2020 年已發表於《肝臟學》(Hepatology)期刊。這項技術未來若應用於臨床,可做為病人追蹤及治療之參考。

※ 本文轉載自肝病防治基金會好心肝刊物第106 期(諮詢專家:台大醫院新竹生醫園區分院外科部主任暨台大醫院一般外科主治醫師何明志、台大醫院內科部主治醫師梁嘉德)

文/肝病防治基金會 編輯/賴以玲 圖/楊紹楚

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞