新太空競賽:下一個登陸月球的會是誰

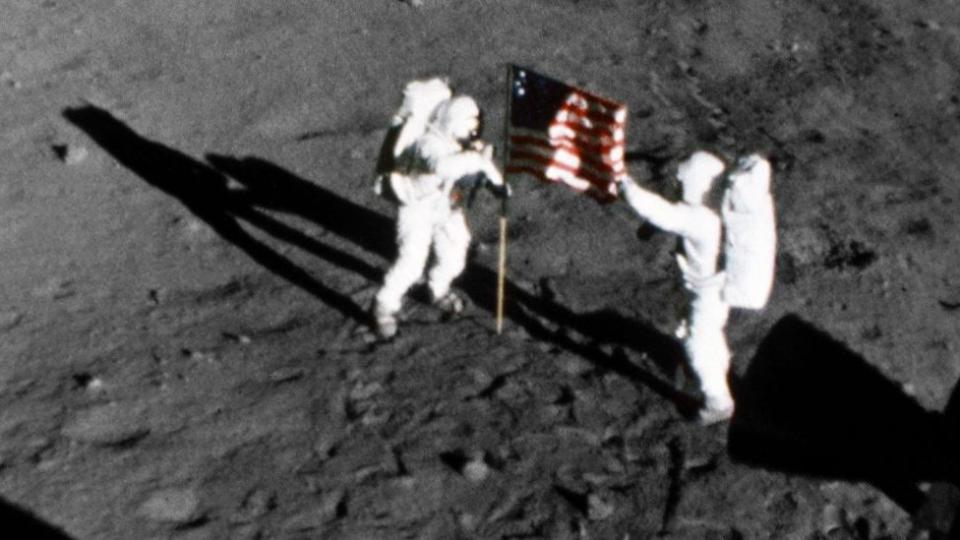

1969 年,「阿波羅十一號」載著巴茲·奧爾德林(Buzz Aldrin)和尼爾·阿姆斯特朗(Neil Armstrong;岩士唐)登陸月球表面,隨後的「阿波羅」任務把10名美國人送上月球,直到1972年12月,美國停止載人登月任務。

時隔半個多世紀後,人們再次對登月產生興趣。

美國計劃再次派遣宇航員到月球,其中包括一名有色人種和一名女性,中國和印度也將有登月任務。

各國為何進行登月競賽?這與上世紀60年代的太空探索有何不同?

地緣政治

1961年,蘇聯的尤里·加加林(Yuri Gagarin)環繞地球軌道,美國作為回應也展開載人飛行任務。

登陸月球是一項巨大成就,也是強有力的政治宣言,激發了全球的想象力。

《經濟學人》高級編輯兼《月球,面向未來的歷史》書籍作者奧利弗·莫頓(Oliver Morton)說:「很難說你能做什麼比說『我們要把人們從地球帶到月球上』更壯觀。」

下一個登上月球的人是誰,取決於地緣政治和利用月球資源的願望。不同國家,甚至是相關的私營公司,都有不同的目的。

俄羅斯、中國、印度、日本和歐盟,都曾成功在月球表面軟著陸無人探測器或漫遊車,但從未載人。

如今,這場競賽在美國和中國之間展開。

科技新聞網站「科技藝術」(Ars Technica)資深太空編輯埃里克·伯傑(Eric Berger)說:「這是由地緣政治驅動的。因此,以美國和中國為首的聯盟都宣佈了載人登月任務,他們都在與國際合作伙伴簽約,想在未來五到十年內到達月球。」

月球資源

首次登月任務不是為了進行研究,而只是為了登陸月球。

現在不僅僅是飛向月球的問題,而是開發技術讓人們能夠留在月球,並使用月球上的資源。

英國諾桑比亞大學太空法律與政策教授克里斯托弗·紐曼(Christopher Newman)說:「人類是地球上的生物......有些人想要做的是擴張,在火星、月球上建立殖民地,在外太空人工建造的定居點建立殖民地。我這裏說的完全是科幻小說。」

他補充說,一些人的雄心是在地球之外建立殖民地,以確保人類能夠在大滅絕事件中生存下來。

中轉站

美國現在的登月任務是要走得更遠。

亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院教授納姆拉塔·戈斯瓦米(Namrata Goswami)解釋說:「我們的想法不是把它帶回地球,而是能夠在那裏建立基地,這樣月球就可以被看作是前往火星的中轉站。」

她指出,月球引力較小,從月球發射火箭所需的燃料比從地球發射火箭要少,這也是各國將月球視為戰略資產的原因。

由於月球上的一些區域幾乎長期暴露在陽光下,因此也有可能產生太陽能。科學家希望利用近地軌道(low Earth orbit,又稱低地球軌道)上的大型衛星把能量傳輸到地球,並通過微波將能量傳送回地球。

美國太空總署(Nasa)表示,近地軌道包括高度在1200英里(2000公里)或以下的地球同步軌道。

印度的探月任務證實月球南極附近存在硫、鋁和其他元素。現在的重點是找到另一種可以提供營養的關鍵元素。

亞利桑那州立大學教授戈斯瓦米說:「水冰是至關重要的,如果你想維持人類定居點,你就需要水冰,因為水冰可以變成氧氣。」

在首次登月帶來欣喜之後,上世紀60年代末甚至有人開始談論登上星星。 但這不會很快發生。

「科技藝術」資深太空編輯埃里克·伯傑說:「月球是人類在近地軌道以外的有形目的地,它的重力井很低。所以相對容易到達。到達月球需要三天。到達火星則需要六到八個月。因此,月球確實是一塊墊腳石。」

登陸月球需要克服重大技術障礙。

首先需要一枚強大火箭將航天員送出太空,並確保他們免受輻射。

之後的挑戰是在月球表面軟著陸,然後航天員要能夠返回。 一旦出現技術障礙,他們沒有任何外部幫助,甚至沒有中止任務的選項。

乘坐太空飛船從月球出發的航天員,將以每秒幾公里的驚人速度重新進入地球大氣層。

資深太空編輯伯傑解釋說,這是因為與從近地軌道的返回時相比,它們從月球返回時的速度會加快。

當不同國家都登上月球,其資源將會發生什麼也是一個關鍵問題。

1967年的《外太空條約》(Outer Space Treaty)規定,任何國家都不能聲稱擁有太空主權,但現實很可能有所不同。

亞利桑那州立大學教授戈斯瓦米說:「只有那些有能力登陸月球並進行開採的國家,才能擁有先發優勢。因此,我們今天沒有法律制度,去規範月球上獲取的資源如何共享。」

新太空競賽

中國計劃在2030年代建立一個可運作的永久性月球基地,會按期完成。美國則預計到2028年能夠對接月球太空站,但該計劃已經落後進度。

美國的成功很大程度取決於億萬富翁馬斯克,以及其公司SpaceX開發的星艦火箭(Starship;星舟)的能力。

印度計劃明年進行首次載人太空飛行,目標是到2035年在那裏建立一個太空站,到2040年將一名航天員送上月球。

戈斯瓦米教授總結說:「中國的太空計劃有一點非常有趣,就是他們能夠按期完成任務。我認為中國將是 21世紀第一個能夠登陸月球的國家,達到太空研究和發展永久基地的最終目標。」

(本文根據BBC國際台《調查》(Inquiry)欄目撰寫)

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞